Пилородуоденальный стеноз представляет собой сужение начального отдела ДПК или пилорической области желудка. Такое заболевание является следствием язвенного поражения одного из этих органов и встречается практически у половины пациентов с таким диагнозом.

- Этиология

- Классификация

- Симптоматика

- Диагностика

- Лечение

- Осложнения

- Профилактика

Проявление клинической картины такого недуга полностью зависит от того, на какой стадии он протекает. Основная симптоматика практически ничем не отличается от проявления других заболеваний органов пищеварительной системы. По этой причине поставить окончательный диагноз может только гастроэнтеролог, основываясь на результатах инструментальных обследований пациента.

Тактика лечения такой болезни совмещает в себе консервативные и хирургические методики, но будет отличаться от характера течения недуга.

Симптомы пилородуоденального стеноза

Различают стадии компенсации, субкомпенсации и декомпенсации пилородуоденального стеноза. Подобное деление основано на особенностях клинической картины, данных инструментальных методов исследования.

У больных с пилородуоденальным стенозом вследствие исключения нормального питания через рот и потери с рвотными массами большого количества желудочного сока наблюдаются обезвоживание, прогрессирующее истощение, нарушение электролитного баланса кислотно-основного состояния. Признаками водно-электролитных нарушений являются головокружения и обмороки при резком переходе больного из горизонтального в вертикальное положение, частый пульс, снижение артериального давления, склонность к коллапсу, бледность и похолодание кожных покровов, снижение диуреза. Гипокалиемия (концентрация калия ниже 3,5 ммоль/л) клинически проявляется мышечной слабостью. Снижение уровня ионов калия в плазме до 1,5 ммоль/л приводит к параличу межреберных мышц, возможны паралич диафрагмы, остановка дыхания и сердечной деятельности. При гипокалиемии наблюдаются понижение артериального давления (преимущественно диастолического), нарушение ритма сердечных сокращений, расширение границ сердца, систолический шум на его верхушке. Может произойти остановка сердца в систоле. С гипокалиемией связана динамическая непроходимость кишечника, проявляющаяся метеоризмом. В результате обезвоживания организма снижается почечный кровоток, уменьшаются клубочковая фильтрация и объем мочевыделения, появляется азотемия. В связи с почечной недостаточностью из крови не выводятся кислые продукты обмена веществ. Кислотность крови снижается, гипокалиемический алкалоз переходит в ацидоз. Гипокалиемия сменяется гиперкалиемией. В результате нарушения содержания электролитов в крови изменяется нервно-мышечная возбудимость, в тяжелых случаях развивается желудочная тетания: общие судороги, тризм (тоническое сокращение жевательных мышц), сведение кистей рук («рука акушера» — симптом Труссо), подергивание мышц лица при поколачивании в области ствола лицевого нерва (симптом Хвостека). Гипохлоремический и гипокалиемический алкалоз, сочетающийся с азотемией, при отсутствии правильного лечения может стать несовместимым с жизнью.

Этиология

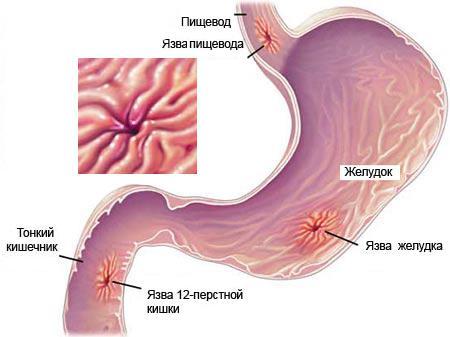

Основной причиной появления такого расстройства является язвенная болезнь, поражающая желудок или двенадцатиперстную кишку.

В подавляющем большинстве случаев, источником недуга выступают язвы ДПК, несколько реже — препилорические и пилорические язвенные новообразования на слизистой желудка.

Крайне редко причиной может выступать:

- сдавливание ДПК воспалённым инфильтратом;

- закупорка просвета кишки отёчной слизистой оболочкой, пилороспазмом или новообразованием в желудке.

Патогенез пилородуоденального стеноза заключается в том, что в процессе рубцевания язв выходной области желудка и начала ДПК большое количество рубцов приводит к деформации и сужению просвета. На этом фоне, стенозирование может локализоваться не только лишь в пилорическом отделе, но и в начальной зоне 12-перстной кишки.

Рубцовое сужение становится причиной затруднения продвижения содержимого желудка в ДПК. Кроме этого, желудок растягивается, отчего опускается вниз, а это становится дополнительной преградой к прохождению желудочного содержимого.

Рубцевание является необратимым патологическим процессом, который влечёт за собой значительный дисбаланс всех видов обмена в человеческом организме, в частности водно-солевого и белкового.

Диагностика пилородуоденального стеноза

Дифференциальную диагностику проводят, как правило, со стенозом привратника бластоматозного генеза, туберкулезом и сифилисом желудка, опухолью головки поджелудочной железы.

Инструментальные методы диагностики:

- Рентгенологическое исследование: I стадия — желудок нормальных размеров или несколько расширен, перистальтика усилена. Пилородуоденальный канал сужен. Задержка эвакуации до 6–12 ч; II стадия — желудок расширен, натощак определяется жидкость, перистальтика ослаблена. Пилородуоденальный канал резко сужен. Задержка эвакуации на 12–24 ч; III стадия — желудок резко растянут, натощак определяется большое количество содержимого, перистальтика резко ослаблена. Задержка эвакуации более чем на 24 ч.

- Эндоскопическое исследование: I стадия — выраженная рубцово-язвенная деформация пилородуоденального канала с сужением его просвета до 1–0,5 см; II стадия — желудок растянут, пилородуоденальный канал сужен до 1–0,3 см за счет резкой рубцовой деформации. Перистальтическая активность желудка снижена; III стадия — желудок огромных размеров. Атрофия слизистой оболочки. Выраженное сужение пилородуоденального канала.

Лабораторная диагностика: признаки прогрессирующего обезвоживания, гипопротеинемии, гипокалиемии, тяжелый алкалоз.

Классификация

В гастроэнтерологии выделяют несколько стадий протекания такого заболевания:

- компенсации – характеризуется тем, что симптоматика болезни может полностью отсутствовать или выражаться в незначительной степени, в особенности после приёма пищи;

- субкомпенсации – отмечается возникновение признаков болезни или усиление интенсивности проявления симптомов предыдущей стадии, но только в случаях их наличия;

- декомпенсации – отличается тяжёлым течением, ярким выражением клинической картины и высокой вероятностью формирования осложнений. Такая стадия болезни, в свою очередь, может протекать с сохранением моторных функций поражённого органа или без сохранения такой способности.

Пилородуоденальный стеноз

В зависимости от локализации патологического процесса стеноз делится на:

- пилорической области желудка;

- луковицы двенадцатиперстной кишки;

- дуоденальный.

Кроме этого, различают несколько форм болезни:

- органическую – формируется на фоне рубцевания или опухолевого процесса и переходит в сужение пилородуоденальной области;

- переходящую – выражается в замедлении прохождения желудочного содержимого из-за выраженного околоязвенного воспалительного процесса и развития спастических сокращений. В зависимости от степени сужения будут отличаться нарушения моторной функции;

- функциональную – развивается по причине рубцовоязвенного деформирования луковицы 12-перстной кишки или привратника желудка.

Лечение пилородуоденального стеноза

- Консервативное противоязвенное лечение в течение 2–3 недель может предшествовать оперативному вмешательству.

- Хирургическое лечение — при компенсированном стенозе при достаточной проходимости пилородуоденальной зоны может быть выполнена селективная проксимальная ваготомия с пилоропластикой или соустьем между желудком и тонкой кишкой (дренирующей желудок операцией). В других случаях выполняют резекцию в различных вариантах.

Основные лекарственные препараты

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

- Омепразол (ингибирующее протонный насос и противоязвенное средство). Режим дозирования: внутрь, запивая небольшим количеством воды в дозе 20 мг 2 раза в день в течение 2-3 нед.

- Кларитромицин (антибактериальное средство широкого спектра). Режим дозирования: внутрь в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 2-3 нед.

- Амоксициллин (бактерицидное антибактериальное средство). Режим дозирования: внутрь в дозе 1000 мг 2 раза в сутки в течение 2-3 нед.

Осложнения

При игнорировании симптоматики или позднем обнаружении пилородуоденального стеноза высокий риск развития таких осложнений, как:

- обезвоживание организма тяжёлой степени;

- понижение уровня хлора в крови;

- недостаток калия в организме человека;

- снижение показателей кальция в крови;

- уменьшение объёма циркулирующей крови;

- судорожные припадки;

- хлоргидропеническая кома, как следствие тяжёлых нарушений водно-электролитного баланса. К такому состоянию могут привести – упорная рвота, обильная диарея, длительное соблюдение бессолевого диетического стола, бесконтрольный приём мочегонных средств, пилорическая фаза острой почечной недостаточности, частое промывание желудка, интенсивное и длительное потоотделение, а также ярко выраженная надпочечниковая недостаточность.

Заболеваемость (на 100 000 человек)

| Мужчины | Женщины | |||||||||||||

| Возраст, лет | 0-1 | 1-3 | 3-14 | 14-25 | 25-40 | 40-60 | 60 + | 0-1 | 1-3 | 3-14 | 14-25 | 25-40 | 40-60 | 60 + |

| Кол-во заболевших | 28 | 43.6 | 43.6 | 28 | 20 | 16 | 18 | 18 | 13 | 8 |

Результаты

Хронологический анализ показал, что до 1964 г. доказательных работ по лечению язвенной болезни и пилородуоденального стеноза не было. В период с 1964 по 1974 г. выполнены только 13 исследований первого уровня доказательности, в которых практически не рассмотрены вопросы лечения осложненного течения язвенной болезни. С 1974 по 1994 г. проведено более 150 рандомизированных исследований, посвященных оценке эффективности различных вариантов ваготомии и сравнению органосохраняющих и резекционных вмешательств, в том числе и у пациентов с язвенным стенозом. Для периода с 1994 г. по настоящее время характерно отсутствие интереса со стороны доказательной медицины к проблеме хирургического лечения язвенного пилородуоденального стеноза. Публикуются единичные рандомизированные работы, в которых оцениваются отдаленные (10—20-летние) результаты традиционного хирургического лечения, и начинают изучаться возможности внутрипросветной гибкой эндоскопии. Отдельным неприятным моментом является также то, что все выполненные за более чем полувековой период российские исследования в этой области хирургии [6, 7] из-за отсутствия указаний на дизайн и методологию проведения исследований не могут быть отобраны для систематического анализа, соответствующего первому уровню доказательности.

Для окончательного анализа в рамках представленного систематического обзора из 215 рандомизированных исследований, посвященных изучению различных аспектов лапаротомных вмешательств в лечении язвенной болезни и ее осложнений, отобраны только 20 (9%) публикаций. Связано это было с тем, что именно в этих работах одним из критериев включения в исследование было наличие у пациентов той или иной степени язвенного стеноза, как правило, кроме декомпенсированных форм. Половина из этих исследований проведена в США [8—17]. Среди них необходимо выделить серию из 6 научных работ, выполненных под руководством Paul H. Jourdan Jr. В ходе этих исследований в течение 1970—1994 гг. выполнено более 1000 ваготомий, отдаленные результаты которых авторы отслеживали в течение 20 лет и более. Пять работ с первым уровнем доказательности выполнены в Великобритании [18—22]. Еще 5 исследований проведены в Швейцарии [23], Китае и Великобритании (исследование в Гонконге [24]), Швеции [25] и Чили [26, 27]. Результаты отбора первичных научных исследований для систематического обзора представлены согласно рекомендациям группы «Призма» (Prisma flow-chat) (см. схему).

Совокупный объем выборки по результатам оценки 20 РКИ составил 1794 пациента. Однако в связи с разнонаправленностью этих исследований, что обусловливает значительную гетерогенность клинического материала, формальное математическое обобщение в рамках метаанализа не представляется возможным, а соответствующие выводы по лечению язвенного пилородуоденального стеноза могут быть представлены только после обсуждения и критического анализа отдельных РКИ.

Симптомы при стадии субкомпенсации

На этом этапе развития пилородуоденальный стеноза больной предъявляет жалобы на значительное усиление ощущений переполненности и тяжести в эпигастральной области. Более выраженными становятся и другие проявления заболевания:

- отрыжка из-за длительного застоя пищевой массы в полости желудка имеет запах тухлых яиц;

- боли становятся коликообразными и возникают чаще, они провоцируются усиленной перистальтикой органа и сопровождаются урчанием в животе;

- рвота происходит почти каждый день, а иногда больной сам провоцирует ее для облегчения общего состояния;

- рвотные массы остаются обильными и в них присутствуют кусочки непереваренной еды;

- вес снижается из-за нарушения пищеварения и аппетита.

При осмотре больного с худощавым телосложением на его передней стенке брюшной полости заметна волнообразная перистальтика, которая изменяет форму живота. До приема завтрака у таких пациентов присутствует так называемый шум плеска в желудке, возникающий при быстрой перемене положения тела или при ударе пальцами по эпигастральной области.

Обсуждение

При оценке степени достоверности и надежности выводов и практических рекомендаций, отобранных для этого систематического обзора РКИ, прежде всего рассматривали внешнюю (external validity, или generalisability) и внутреннюю (internal validity) валидность, а также вероятность ложноположительных (false positive) и ложноотрицательных (false negative) выводов. В представленном систематическом обзоре оценка внешней валидности указывает на возможность экстраполяции полученных выводов на общую мировую популяцию больных с язвенным пилородуоденальным стенозом. Это связано с широкой географией первичных исследований (научные работы проведены в различных странах на нескольких континентах), возможностью выполнения этих оперативных вмешательств хирургами с различным уровнем подготовки, с длительностью наблюдения за больными (в некоторых работах этот период составил 20 лет и более), а также с общим числом больных в отобранных РКИ (n

=1794) при необходимом минимуме для систематического обзора (без проведения специальных математических расчетов) [28], равном 1591 участнику исследования. Все эти факты свидетельствуют о том, что представленный систематический обзор также обладает достаточной мощностью, позволяющей избежать ложноотрицательных выводов, которые возможны при недостаточном числе пациентов.

Внутренняя валидность определяется количеством систематических ошибок, допускаемых авторами конкретных исследований. Основные ошибки известны уже на протяжении нескольких десятилетий и, согласно мнению экспертов Кохрана, механизмы, снижающие вероятность появления этих ошибок в научных работах, определяются как «адекватные», «неясные» и «неадекватные», что дает соответствующее количество баллов при детальной оценке конкретных научных работ.

Поскольку большинство первичных исследований, отобранных для систематического обзора, выполнено в конце ХХ века, при критическом анализе мы оценивали основные из возможных систематических ошибок [5], что позволило провести балльную оценку рейтинга научных работ и при необходимости (>3 баллов) понизить уровень достоверности представленных выводов [5, 29, 30].

Первой систематической погрешностью, которая снижает степень надежности РКИ, является ошибка отбора (selection bias). Связана она с генерацией последовательности распределения контингента больных (generation of allocation sequence). Если при отборе участников рандомизация не использована, вероятность ошибки высокая; если авторы не указали способ рандомизации или способ рандомизации был неправильным, то ошибка вероятна; если был использован рекомендуемый способ рандомизации (такой, как таблица случайных чисел или программа, генерирующая случайные цифры), то вероятность ошибки отбора низкая.

На входе в исследование необходимо также оценивать характер распределения больных по группам (аllocation concealment). Если распределение больных становится известно, то ошибка есть. Если способ скрытого распределения больных не указан, то системная ошибка вероятна. Гарантированный авторами адекватный способ скрытого распределения (централизованный подход или запечатанные конверты с номерами, полученными при генерации последовательности распределения) позволяет избежать этой погрешности в исследовании.

Следующие 2 ошибки связаны с проведением самого исследования (performance, detection bias) и использованием слепого метода. Если слепой метод не использован — ошибка имеется, если слепой метод подробно не описан — ошибка вероятна. Использование двойного слепого метода, при котором ни пациенты, ни те авторы из исследовательской группы, которые занимаются статистической оценкой результатов оперативных вмешательств, не знают объем оперативного вмешательства, гарантирует отсутствие ошибок по ходу исследования и при выявлении исходов лечения.

При определении исходов лечения (detection bias) также следует оценивать систематическую погрешность, обусловленную прерыванием наблюдения (follow-up). Вероятность ее наличия определяется на основании принципа соблюдения протокола исследования, ошибки отсева (attrition bias), а также невозможностью оценки результатов лечения отдельных пациентов вне рамок определенной при рандомизации группы больных (intention-to-treat). Если анализ результатов сделан с нарушением запланированного хода научной работы, то вероятность ошибки в результатах высокая. Если анализ характера результатов не указан, то ошибка вероятна. Вероятность систематической ошибки низкая, если результаты лечения были изучены в соответствии с протоколом исследования.

Мы не стали оценивать риски других систематических ошибок, таких, например, как финансовая заинтересованность (profit bias), которые были внесены экспертами Кохрана в оценочные листы уже после завершения и публикации большинства рандомизированных исследований по хирургическому лечению язвенного пилородуоденального стеноза (см. таблицу).

Оценка рисков систематических ошибок РКИ, баллы

Практическая реализация механизмов критического анализа показала, что 7 (35%) из 20 РКИ соответствуют высшему уровню доказательности (получили по 3 балла, рейтинг 1). В остальных 13 (65%) имеется большее количество систематических ошибок, что требует понижения их рейтинга (рейтинг 1–) и в значительной степени снижает надежность представленных выводов.

Кроме оценки валидности, мы проверили отобранные РКИ на предмет вероятности ложноположительных и ложноотрицательных выводов. Наличие ложноположительных выводов связано с уровнем α-риска и ошибкой первого рода, что определяется качеством проводимых авторами статистических расчетов, ложноотрицательных — с β-риском, ошибкой второго рода и мощностью исследования, которая напрямую зависит от количества пациентов в каждом конкретном рандомизированном исследовании. Детальная оценка отобранных РКИ на предмет правильности статистических расчетов выходит за рамки представленного систематического обзора. Следует лишь отметить, что в некоторых из первичных научных работ оценить достоверность расчетов уровня значимости (р) не представляется возможным. Из чего мы можем предположить, что α-риск в этих работах превышает 5%, следовательно, имеется определенная доля вероятности ложноположительных выводов.