Классификация кист поджелудочной железы

Все кисты, формирующиеся на поджелудочной железе, могут быть классифицированы по двум основным критериям – по своему строению и по месту локализации на органе. Эти признаки рекомендованы к учету в клинических рекомендациях по хирургии.

Итак, по строению кисты делятся на:

- Ложные образования, то есть те, которые начали формироваться после какого-либо заболевания. Эти кисты не имеют в структуре своих стенок железистого эпителиального слоя.

- Истинные образования, то есть те, которые начали формировать ещё во время внутриутробного развития. Эти кисты имеют эпителиальный слой, однако они обнаруживаются очень редко.

По месту локализации образования на органе можно выделить:

- На теле органа. Именно эти кисты встречаются чаще остальных. При их формировании нарушается положение желудка и ободочной кишки. Процент распространенности – 47.

- На хвосте органа. Хвостовые кисты встречаются несколько реже, чем нательные. При формировании этой кисты окружающие поджелудочную железу органы не страдают. Процент распространенности – 38,2.

- На головке органа, располагающиеся в полости сальниковой сумки. Это самая редкая локализация образования. При этом может происходить пережатие двенадцатиперстной кишки. Процент распространенности – 16,8 (согласно данным профессора Вилявина Г.Д.).

В связи с тем, что истинная киста – явление крайне редкое, а её симптомы и тактика лечения мало чем отличается от признаков и терапевтической схемы при ложных кистах, то именно относительно последних образований пойдет речь в дальнейшем.

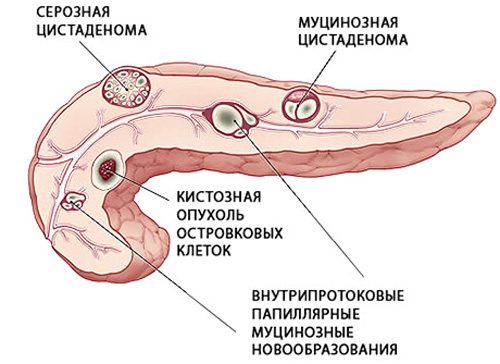

Виды образований

Врачи разделяют новообразования в поджелудочной на истинные и ложные. К первым относят врожденные кисты, их главное отличие – в структуре капсулы. Она образована эпителиальной тканью. В течение жизни такие новообразования не увеличиваются в размерах и редко доставляют дискомфорт, могут исчезнуть без какого-либо лечения.

Ложные кисты состоят из содержимого и фиброзной капсулы, формируются в ответ на воспалительные изменения, могут увеличиваться с различной скоростью, некротизироваться, превращаться в абсцессы, малигнизироваться (становиться злокачественными).

По месту расположения выделяют кисты:

- головки поджелудочной железы – чаще всего вызывают яркую симптоматику, могут провоцировать кишечную непроходимость, застои желчи;

- тела – способны сдавливать ободочную кишку и желудок, встречаются чаще других;

- хвоста – редко вызывают дискомфорт, так как даже при крупных размерах не задевают соседние органы.

По природе кисты дифференцируют на:

- неопластические – склонные к перерождению или злокачественные опухоли;

- травматические – возникают после механических травм;

- паразитарные – спровоцированы гельминтами или простейшими;

- воспалительные – появились на фоне панкреатита.

Острой называют кисту в самом начале ее появления. Стенки капсулы в этом случае не сформированы, пространство ограничено основной тканью поджелудочной железы. После появления стенок образование называют подострым или хроническим. При заполнении полости гноем или некротическими массами киста получает название абсцесс.

Новообразования могут быть единичными (четко отграниченные и локализованные только в одной части органа), множественными (выявляются в 2 частях железы) либо диффузными (мелкие кисты по всей паренхиме).

Важная характеристика – размер кисты. До 5 см в диаметре она считается неопасной. Большие образования могут нарушать кровообращение, ущемлять нервы и органы.

Причины и предрасполагающие факторы

Возраст человека не является фактором риска в отношении формирования кисты. Они могут иметь различную форму и размер, а при врожденном её происхождении часто обнаруживается системный поликистоз. То есть образования имеются в мозге, на яичниках, в печени и почках.

Киста ложная развивается только на больном органе. Здоровая поджелудочная от нее пострадать не может, так как она является результатом какого-либо заболевания.

Анатолий Алексеевич Курыгин указывал, что самыми частыми причинами, приводящими к развитию кисты, являются:

- 84,3% кист формируются при обострении панкреатита;

- 14% кист развиваются на фоне полученной травмы органа;

- Перекрытие выводящего протока, а также значительное ухудшение его моторики может стать причиной формирования кист;

- Заражение гельминтами, а именно при хроническом биогельминтозе (цистицеркоз или эхинококкоз);

- Опухоли органа.

Кроме того, в процентном соотношении определены и доказаны несколько факторов, приводящих к формированию кисты поджелудочной железы (по данным Российского хирургического сообщества):

- 62,3% — частое употребление крепких алкогольных напитков;

- 32,1% — нарушения липидного обмена, приводящие к ожирению (диагностический критерий – повышенный уровень холестерина и бета-фракций липидов);

- 15,3% — сахарный диабет, чаще всего второго типа;

- 14% — имеющаяся желчекаменная болезнь;

- Выполненные ранее операции на органах ЖКТ (необязательно на поджелудочной железе).

Если у пациента имеются клинические признаки поражения поджелудочной железы на фоне одного или нескольких факторов риска, то есть смысл заподозрить кистозное образование.

Профилактические меры и прогнозы

Небольшая киста, которая не отягощена рядом осложнений, обычно не подаёт симптомов, не опасна для здоровья человека, так как способна рассосаться. Достаточно следовать рекомендациям лечащего специалиста, соблюдать режим питания.

При кисте с осложнениями, прогноз будет зависеть от объёма нарушенных функций органа. Точная и своевременная диагностика, грамотно проведённая хирургическая операция даёт шанс на благоприятный исход.

Профилактические меры по предупреждению развития панкреатита считаются лучшим способом предупреждения кисты ПЖ. Выявление заболевания на ранней стадии даст возможность не перейти в статус хронического. Злоупотребление алкогольными напитками, воспалительные процессы желчевыводящих путей – вот основные причины возникновения болезни.

Медики рекомендуют соблюдать режим питания, избегать переедания. Правильно подобранный рацион – залог здоровья. Важно соблюдать примерное меню:

- мясо лучше использовать менее жирное, готовить на пару;

- обезжиренная молочная продукция;

- больше фруктов;

- хлеб – предпочтение следует отдать цельнозерновому;

- овощи полезны в любом виде (свежем, отварном, запечённом).

Необходимо отказаться от жареной пищи с использованием масла, маргарина, сливок, жирных сортов мяса, рыбы. Кроме диеты важно соблюдать клинические рекомендации врачей по диагностике и лечению.

Симптомы кисты поджелудочной железы

О том, что у больного имеется киста, можно заподозрить по следующим характерным признакам:

- Приступ острого панкреатита, который выражается в болях опоясывающего характера (в эпигастральной области они возникают реже). Усиление болезненных ощущений происходит после принятия алкоголя или после еды. При этом избавить от боли НПВС и спазмолитики не в состоянии. Параллельно больной страдает от рвоты, диареи, метеоризма и вздутия. Стул становится жирным, так как секреция липазы нарушается.

- Спустя месяц или 5 недель симптомы острого панкреатита исчезают. Это так называемый «светлый период».

- Рецидив заболевания. При этом каждый очередной приступ все более выраженный и продолжительный.

Параллельно пациент может предъявлять жалобы на:

- Повышение температуры тела до субфебрильных отметок;

- Появление тяжести в районе левого подреберья;

- Появление общей слабости;

- Формирование желтухи с окрашиванием слизистых оболочек и склер (наблюдается в 6% случаев).

Киста может стать причиной нарушения гормональной секреции (глюкагона, инсулина, соматостатина), что выражается:

- В постоянной жажде из-за сухости во рту;

- В выпадении из сознания по причине развития комы гипер или гипогликемического типа;

- В учащении мочеиспускания, больной при этом может за сутки выделять до 15 литров мочи.

Врач на основании визуального и пальпаторного осмотра может заподозрить кисту, так как в области под грудиной может обнаруживаться выпячивание брюшной стенки. Однако, этот симптом характерен для кисты, которая располагается на головке органа, а её объем достигает 200 мл. Тем не менее, по данным Курыгина, этот признак можно обнаружить у 56% пациентов.

Народные способы лечения

Многие пациенты самостоятельно используют различные методы народной медицины для лечения кистозных полостей в ПЖ, считая, что они смогут приостановить дальнейший рост образования и предупредить появление новых. С этой целью используют различные лекарственные травы (чистотел, бессмертник, ромашку), прополис, мумие. Необходимо помнить, что главным условием лечения любыми народными средствами, даже, казалось бы, самыми безобидными, является предварительная консультация врача. ПЖ является нежным и чрезвычайно чувствительным органом, поэтому врач должен оценить соотношение пользы и вредных последствий. Например, прополис — «пчелиный клей» – нельзя применять самостоятельно без согласования с врачом, поскольку он может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. При его приеме необходимо придерживаться строгой дозировки и длительности применения даже людям, несклонным к аллергии. Спиртовые настойки, которые готовятся из лекарственных растений, при любой патологии ПЖ категорически противопоказаны.

Профессор И.П. Неумывакин предложил лечение кисты ПЖ в домашних условиях с применением соды и перекиси водорода, объясняя лечебный эффект влиянием на организм кислорода, выделяющегося из перекиси. Он считал эти средства универсальными и сравнивал их по силе воздействия с иммуностимуляторами. Учитывая побочные действия, особенно при имеющихся заболеваниях желудка, этот метод не стоит применять самостоятельно. Утверждение об излечении им кисты и даже рака сильно преувеличено.

Подобная терапия ни в коем случае не может исключать традиционную, особенно если кисту необходимо оперировать. Учитывая высокий риск осложнений прикистозных образований большого размера, лечение, не подтвержденное методами доказательной медицины, не может использоваться.

Диагностика кисты поджелудочной железы

УЗИ является стандартным методом обследования поджелудочной железы, в том числе, и на предмет обнаружения кист. Если у пациента имеется киста, то на экране диагност увидит объект, имеющий округлую форму, который обладает сниженной эхогенностью, то есть он будет выглядеть как светлое пятно на фоне темного органа. Ограничение в виде ровного контура чаще всего представляет собой кистозную стенку. Если образований на органе нет, то поджелудочная железа визуализируется как темное (эхогенное) пятно с бугристой поверхностью. Бугров на мете локализации образования не будет, так как они сглаживаются.

Если по каким-то причинам УЗИ выполнить невозможно, то пациент может быть отправлен на КТ или на МРТ. Рентгенологическое исследование информации о кисте не даст.

Что касается лабораторных анализов, то на кисту может косвенно указывать продолжительное повышение амилазы в крови, что можно определить исходя из биохимического исследования крови.

Диагностика патологии

Данные лабораторных исследований для диагностики кисты неспецифичны, поэтому малоинформативны. Изменения в анализах указывают на воспаление в паренхиме. Поэтому основные методы выявления кисты ПЖ – функциональные:

- обзорная рентгенография брюшной полости,

- УЗИ – определяет размер, количество образований, наличие осложнения,

- МРТ, КТ – более точно оценивают параметры и взаимосвязь кисты с протоками и окружающими органами,

- сцинтиграфия (с использованием радионуклидов) – уточняет локализацию полости в ткани железы,

- ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкретография) подробно показывает структуру образования и связь с главными протоками, но ее проведение опасно инфицированием.

При обзорной рентгенографии выявляется смещение любого органа с его нормального месторасположения. Это расценивается как косвенный признак полости с жидкостью огромных размеров в ПЖ. Также можно обнаружить мелкий камень в зоне бывшего некроза после перенесенного панкреатита.

Лабораторная диагностика

Лабораторные исследования не представляют особой ценности, поскольку никак не характеризуют кистозное образование. С их помощью выявляется наличие воспаления либо нарушение инкреторной функции (гипергликемия) как результат длительно существующей кисты в хвосте.

Изучаются общий анализ, биохимические показатели крови и мочи, сахар. При патологии выявляется повышенная СОЭ, лейкоцитоз, высокий билирубин и его фракции, амилаза, повышенная щелочная фосфатаза.

Инструментальная диагностика

Эффективными методами выявления кист ПЖ являются УЗИ и КТ.

УЗИ – доступный и безопасный метод, позволяющий без специальной подготовки и осложнений проводить диагностику. Его легко переносит даже ребёнок любого возраста, поэтому исследование получило хороший отзыв врачей всех специальностей.

Во многих случаях можно обойтись результатами, полученными в ходе проведения УЗИ, – это скрининговый метод, который назначается в первую очередь. Можно установить категорию обнаруженного образования: является оно жидкостным (кистой) или плотным.

Протокол исследования включает подробное описание кисты:

- размеры,

- локализацию,

- распространенность,

- связь с протоками или другими органами и сосудами.

В нем содержатся выводы с указанием, что могут означать полученные результаты.

Для более детального обследования, если после проведенного УЗИ диагноз остается неясным, назначается МРТ или КТ (если есть противопоказания к проведению МРТ). Эти методы намного чувствительнее, выявляют полости от 2 см, дают возможность видеть исследуемый орган в трехмерном изображении, подробно указывают на связь кисты с сосудами и другими органами.

Обзорная рентгенография, помимо смещения органов, выявляет кальцификаты или отдельные очаги солей кальция даже в стенке кисты.

ЭРПХГ – опасный метод, поскольку вводимый в вирсунгов проток контраст в направлении, препятствующем току поджелудочного сока, вызывает обострение воспалительного процесса.

Ангиография используется редко, но в сложных случаях дает возможность уточнить характер изменений в тканях железы.

Инвазивные методы

При неясном диагнозе используются инвазивные (нарушающие целостность кожных покровов) манипуляции:

- ЭРХПГ применяется для исследования протоков железы (холедоха и вирсунгова) и взятия материала для биопсии. Существует высокая вероятность обсеменения организма раковыми клетками, если они обнаружатся.

Метод устанавливает связь полостного образования с панкреатическим протоком. Состоит из последовательного проведения эндоскопического и рентгенологического исследований. Сначала в просвет ДПК вводится эндоскоп со специальной боковой оптикойи подачей с помощью катетера контраста через устье фатерова сосочка. Затем с помощью рентгеновского оборудования проводятся снимки. На их основании верифицируется диагноз. При необходимости с помощью этого метода берется биоптат для изучения. Но чаще всего забор материала проводят чрескожным способом иглой или с помощью биопсийного пистолета.

- Лапароскопия основана на осмотре органа прибором с оптикой, который вводится в брюшную полость через разрез (его примерный диаметр – 0,5-1 см) в брюшной стенке. Возможен одномоментный забор тканей для дальнейшего гистологического исследования и проведения дифференциальной диагностики. Для этого делается дополнительный разрез для введения еще одного инструмента.

- Биопсию проводят для уточнения строения образования, подтверждения или исключения злокачественности.

Консервативное лечение кисты поджелудочной железы

Избавиться от образования без операции можно при следующих условиях:

- Объем разрастания не превышает 20 мм.

- Киста единичная.

- Образование имеет четкие ограничения.

- Отсутствует механическая желтуха.

- Пациент не страдает от выраженных болей.

Первые 3 суток больной должен придерживаться голодной диеты. Далее рацион должен быть максимально щадящим. Из него исключают все соленое и жирное, а также жаренное. Тем самым удастся снизить ферментную секрецию органа, которая стимулирует разрушение тканей железы. Постельного режима необходимо придерживаться на протяжении недели (до 10 дней). В это время запрещено курение и принятие спиртных напитков.

Чтобы исключить возможность нагноения кисты и проникновения бактериальной инфекции в полость брюшины, больному назначается курс антибиотиков. Если этого не сделать, то начавшийся бактериальный процесс может распространиться не только по железе, но и по рядом расположенным органам. При кисте назначаются препараты из ряда цефалоспоринов и тетрациклинов.

Чтобы больной не страдал от выраженных болей, ему может быть рекомендован приём препаратов – ингибиторов протонной помпы. Среди таковых Рабепразол, Омепразол, Омез и пр.

Ферментативная терапия производится с помощью таких препаратов, как Панкреатин и Креон. Она призвана улучшить процесс пищеварения углеводов и жиров. Важно, чтобы в состав препаратов не входили желчные кислоты, но присутствовали ферменты – амилаза и липаза.

Когда после месячного терапевтического курса не удается достичь желаемого эффекта, необходима операция.

По теме: Самые эффективные рецепты для восстановления поджелудочной железы!

Медикаментозная терапия заболевания

Консервативное лечение кисты поджелудочной железы возможно лишь в тех случаях, когда образование доброкачественное, имеет четкие границы и размеры не более 20 мм, протекает без осложнений. Терапию медикаментами сочетают с диетическим питанием. Первые 10 дней пациенту показан постельный режим. В течение 45 дней больной находится под наблюдением врача и регулярно проходит УЗИ.

Для лечения патологии назначают следующие группы лекарств:

- анальгетики: Баралгин, Триган-Д, Ацетаминофен, Пенталгин;

- спазмолитики: Но-шпа, Риабал, Папаверин, Белластезин, Дюспаталин, Метеоспазмил;

- цефалоспориновые и тетрациклиновые антибиотики (для профилактики инфицирования);

- медикаменты для снижения секреции: Омез, Рабепразол, Омепразол;

- лекарства от тошноты и рвоты: Церукал, Мотилиум;

- препараты от метеоризма: Панкреофлат, Симетикон, Эспумизан, Дисфлатил;

- ферменты для переваривания углеводов: Креон, Панкреатин, Фестал, Мезим.

Диета при кисте поджелудочной железы основана на тех же принципах питания, что и при остром панкреатите. Ограничивается жирная и острая еда, продукты, содержащие клетчатку, кислые блюда. Полностью исключаются алкоголь и продукты, вызывающие повышенное образование газов (выпечка, кондитерские изделия, газированная вода). При этом не ограничиваются белки и углеводы. Пища должна приниматься часто, но малыми порциями.

Пациенту рекомендуются следующие виды блюд:

- супы на овощном бульоне, протертые супы из нежирного мяса;

- нежирная отварная и заливная рыба;

- диетические виды мяса в отварном виде (говядина, крольчатина, индейка и курица без кожи);

- омлет, отварные яйца;

- каши из круп;

- отварные макаронные изделия;

- отварные и запеченные овощи без грубой клетчатки;

- нежирные молочные и кисломолочные продукты;

- отвар шиповника, разбавленные соки, некрепкий чай.

При кисте на поджелудочной железе лечение народными средствами допустимо только после консультации с лечащим врачом. Такая терапия может дополнять прием медикаментов и соблюдение диеты. Могут применяться следующие отвары и настои трав:

- противовоспалительные: ромашка, бессмертник, зверобой, тысячелистник;

- восстановительные: подорожник, алоэ, сушеница, девясил;

- спазмолитические: душица, валериана, мята, фенхель.

Если в течение месяца консервативные методы лечения не дают результатов, то приходится прибегать к хирургическим вмешательствам.

Важная информация: Почему после сладкого болит поджелудочная

Питание

Немаловажной составляющей консервативного лечения считается дробное питание, характеризующееся частыми приемами пищи. Диета при кисте железы внешней секреции основывается на повышенном потреблении белковой пищи нерастительного происхождения.

Для того чтобы не подвергать интенсивной нагрузке ослабленную пищеварительную систему, необходимо принимать пищу в вареном, запеченном или тушеном виде. В том случае, если опухолевый процесс предшествовал развитию хронического запора, пациенту показано употреблять пищу в кашеобразном виде.

Негативное воздействие на работу пищеварительной функции оказывают жирные и жареные блюда, состоящие из мяса, бобовых либо грибов. Не рекомендуется также употреблять мучные изделия, которые замедляют процесс переработки пищи и провоцируют развитие метеоризма.

Прогноз

Прогноз при кистах поджелудочной железы достаточно благоприятный. Он зависит как от причины заболевания, так и от своевременности диагностики и хирургического лечения.