Кишечной непроходимостью называется состояние, при котором происходит полное или частичное нарушение прохождения содержимого по кишечнику. Соответственно, кишечная непроходимость может быть полной или частичной. Она бывает вызвана разными причинами.

Наш эксперт в этой сфере:

Рябов Константин Юрьевич

Главный хирург, онколог, эндоскопист

Позвонить врачу

Выделяют следующие разновидности кишечной непроходимости:

| В зависимости от причины |

|

| В зависимости от клинического течения |

|

| В зависимости от уровня, на котором возникло препятствие |

|

В одних случаях восстановить проходимость кишечника можно с помощью консервативных мер, а в других приходится прибегать к хирургическим вмешательствам. Выбор тактики лечения зависит от причины кишечной непроходимости, тяжести и остроты нарушений, прогноза.

Если не устранить кишечную непроходимость, она приведет к опасным для жизни осложнениям: некрозу (омертвению), перфорации (образованию отверстия) стенки кишки, перитониту (воспалению в брюшной полости). Пациенты с хронической кишечной непроходимостью не могут нормально питаться, у них развивается истощение (кахексия) — это особенно негативно сказывается на состоянии онкологических больных, у них ухудшается прогноз, сокращается выживаемость.

В клинике Медицина 24/7 проводятся все виды операций при острой и хронической кишечной непроходимости, в том числе современные малоинвазивные эндоскопические вмешательства — стентирование кишечника.

Какая бывает непроходимость

По механизму возникновения различают два основных вида непроходимости:

- Динамическая;

- Механическая.

Динамическая непроходимость – это результат нарушения нормального сокращения кишечной стенки. Она может быть обусловлена как сильным спазмом, так и полным расслаблением мышц кишечной стенки. Данный вид непроходимости нужно лечить консервативно, оперативное вмешательство наоборот может усугубить нарушения перистальтики.

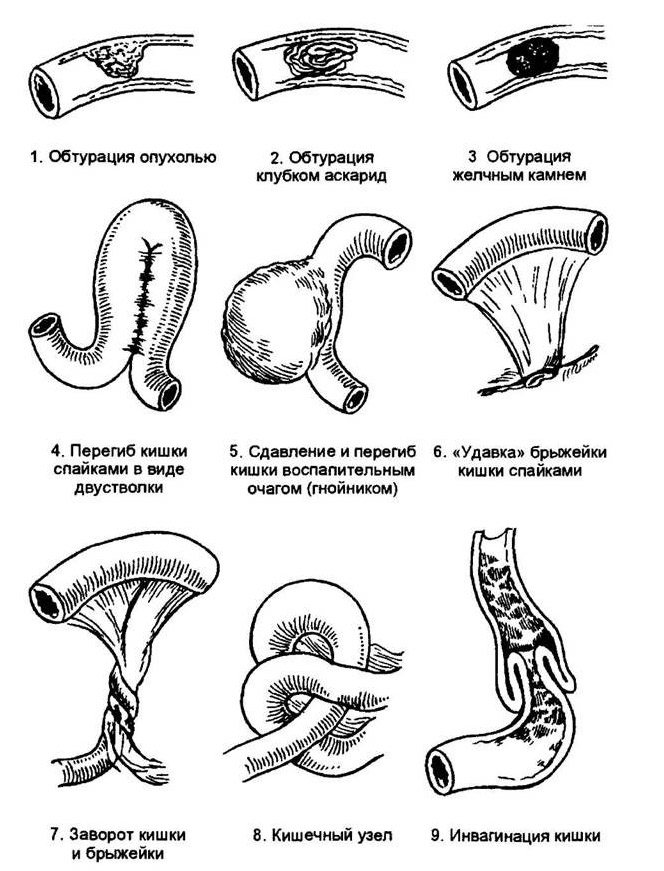

Механическая непроходимость – это уже реальное препятствие на пути пищевых масс в кишечнике. Она бывает:

- Обтурационной;

- Странгуляционной;

- Смешанной.

- Опухоли;

- Желчные камни;

- Ущемление грыжи;

- Паразиты;

- Инородные тела;

- Узлообразование;

- Спаечная болезнь;

- Перекрут кишечной петли;

- Инвагинация (вдавливание одной кишки в другую).

Последствия

При своевременно поставленном диагнозе, эффективно проведенной операции и послеоперационном восстановлении прогноз для жизни и выздоровления от непроходимости благоприятный. При условии, что оперативное вмешательство радикально излечило основное заболевание. Восстанавливается функциональная способность кишечника, нормализуется стул и вес.

Однако в редких случаях при операциях по поводу непроходимости кишечника возникают неблагоприятные последствия.

Возможно возникновение:

- одиночных и множественных разрывов стенки тонкой кишки;

- перитонит — воспаление брюшины;

- некроз — утрата жизнеспособности участка тонкой кишки;

- расхождения кишечных швов;

- нарушение функционирования искусственного заднего прохода.

Эти явления редки, однако, необходимо наблюдение за пациентом и выполнение всех рекомендаций врачей, чтобы их предотвратить.

Кишечная непроходимость является опасным осложнением ряда заболеваний. Прогноз зависит от причины возникновения, своевременности диагностики и лечения. В большинстве случаев адекватные врачебные мероприятия приводят к полному выздоровлению. Даже при самых тяжелых патологиях, злокачественной природе непроходимости оперативные вмешательства устраняют препятствия, значительно улучшают общее состояние, продлевают жизнь пациента.

Автор: Анна Санно, врач, специально для Moizhivot.ru

Тактика при подозрении на кишечную непроходимость

Заподозрить непроходимость кишечника по клинической картине достаточно легко. Основные симптомы – это боли, рвота, вздутие живота, отсутствие стула. Эти же симптомы могут наблюдаться и при других катастрофах в брюшной полости, но в любом случае – это острое состояние, требующее экстренной госпитализации.

При наличии таких симптомов пациент экстренно направляется в хирургическое отделение. Сроки госпитализации определяют прогноз. Чем позже поступил пациент в больницу – тем выше смертность.

Для подтверждения диагноза назначается рентгенография брюшной полости, может быть проведена экстренная ирригоскопия (рентгенография кишечника с контрастом) или колоноскопия. Иногда в сложных случаях проводится диагностическая лапароскопия.

В срочном порядке проводятся все необходимые анализы. Наиболее важны здесь показатели уровня гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов, СОЭ, в сыворотке – уровень белка, натрия, калия, креатинина, амилазы. Определяется группа крови и резус-фактор.

Можно выделить несколько групп пациентов с явлениями кишечной непроходимости, к которым применяется различная тактика ведения:

- Пациенты, поступившие в первые 24 часа от начала симптомов, с динамической непроходимостью или с подозрением на обтурационную, но без явлений перитонита. Назначается консервативная терапия и интенсивное наблюдение. Консервативные меры могут устранить симптомы динамической и некоторых видов механической непроходимости. Если состояние не улучшается в течение 2-х часов, пациент берется на операцию.

- Пациенты с подозрением на странгуляционную непроходимость, с явлениями воспаления брюшины, в компенсированном состоянии берутся сразу на операцию.

- Пациентам в тяжелом состоянии, поступивших позже 24 часов, в состоянии гиповолемического шока, тяжелых электролитных нарушений проводится интенсивная предоперационная подготовка (иногда для этого требуется больше 3-4 часов) и последующая экстренная операция.

Причины осложнения

Наиболее распространенными факторами, которые вызывают непроходимость кишечника, являются:

-

спаечные процессы (опухоль срастается с тканями органов или ткани срослись после операции);

- особенности кишечника (у некоторых людей есть подвижная слепая кишка, дополнительные складки и карманы);

- грыжи (внутренние и на передней стенке брюшины);

- давление активно развивающейся опухоли;

- воспалительные процессы, вызывающие отек;

- нарушение обмена веществ;

- в редких случаях причиной может послужить травма головы или нехватка калия в организме.

Все пациенты, в диагнозах которых есть эти факторы, должны быть ознакомлены с возможными осложнениями, знать особенности начала процесса, чтобы своевременно обратиться за помощью.

Принципы консервативной терапии

Консервативная терапия является также и методом предоперационной подготовки (если операция все же потребуется).

- Аспирация содержимого желудка и верхних отделов кишечника через установленный зонд.

- Проведение очистительных и сифонных клизм. Иногда эта мера может помочь устранить препятствие (например, размыть плотные каловые завалы).

- Срочная колоноскопия. Проводится с диагностической целью, но также может устранить некоторые виды непроходимости (например, инвагинацию, или частично расширить кишку при обтурации).

- Восполнение потерь жидкости и электролитов. Для этого под контролем ЦВД, диуреза, электролитов плазмы проводятся инфузии физраствора, солевых растворов, белковых гидролизатов, реологических растворов, плазмы. Обычно объем вливаемых средств – до 5 литров.

- При усиленной перистальтике и болях назначаются спазмолитические средства, при парезе кишечника – средства, стимулирующие перистальтику.

- Назначаются также антибактериальные средства.

Подготовка пациента и хирурга к проведению вмешательства

Когда врач знает причину развития непроходимости кишечника, то для пациента выделяют несколько методов проведения операции:

- экстренное вмешательство;

- плановая операция.

Перед любой хирургической процедурой проводится подготовка. Если вмешательство плановое, то пациент начинает её в домашних условиях. Подготовительный этап продолжается в больнице. Если требуется срочное лечение, то пациента подготавливают в стационаре.

В обоих случаях больному советуют придерживаться диеты. При этом ему требуется пить большое количество воды. Из питания исключают употребление хлебных изделий, овощей и фруктов. Кроме диеты для кишечника выписываются слабительные медикаменты. При плановой операции «Фортранс» или раствор магнезии рекомендуется принимать каждый день до момента хирургического вмешательства.

Помимо питания и лекарств, пациенту делают, или он проводит самостоятельно, очищение кишечника клизмой. Кроме слабительных медикаментов, назначаются препараты для устранения спазмолитической деятельности. Пациенту рекомендуют пить Дротаверин или Баралгин для нормализации перистальтики кишечника и вводят растворы для поддержания в тонусе электролитов и жидкости в организме.

Кроме обращения в хирургию для лечения непроходимости, перед операцией требуется посетить других врачей, если наблюдаются признаки других заболеваний.

Чтобы не переборщить с употреблением жидкости, требуется рассчитать оптимальное количество. Для этого потребуется знать суточное выделение мочи. При нормальном состоянии у здорового человека происходит потеря полутора литров жидкости. Этот показатель индивидуален и изменяется в зависимости от веса и состояния работы сердца и органов, связанных с выделением мочи.

Операции при непроходимости кишечника

Если консервативные меры не устранили проблему, операции не избежать. Основные задачи хирургического вмешательства:

- Устранение препятствия.

- По возможности ликвидация заболевания, приведшего к данному осложнению.

- Максимально возможные действия для профилактики послеоперационных осложнений и рецидива.

Основные этапы операции и тактика хирурга

1. Анестезия. Обычно это – эндотрахеальный наркоз с миорелаксантами.

2.

Доступ – чаще всего широкая срединная лапаротомия.

3. Ревизия брюшной полости. Находится точный уровень препятствия. Выше этого места петли кишки раздуты, багрово-синюшного цвета, отводящая же кишка – спавшаяся, цвет обычно не изменен. Исследуется весь кишечник, так как иногда непроходимость может определяться на разных уровнях одновременно.

4. Декомпрессия и очищение приводящей кишки, если это не удалось сделать до операции. Для этого проводится назоинтестинальная интубация (через пищеводный зонд), или же интубация непосредственно кишки через небольшой разрез.

5. Непосредственно устранение самого препятствия. Здесь могут быть применены несколько видов вмешательств:

- Энтеротомия – стенку кишки вскрывают, удаляют препятствие (например, клубок аскарид, инородное тело, желчные камни) и зашивают.

- При ущемлении грыжи – вправление ущемленных петель кишечника.

- При странгуляционной непроходимости – рассечение спаек, развязывание узлов, устранение инвагинации и заворота.

- Резекция участка кишечника при наличии опухоли или некрозе кишки.

- Обходной анастомоз в случае, когда устранить препятствие обычным путем не удается.

- Наложение колостомы (постоянной или временной) – обычно в случаях левосторонней гемиколэктомии.

6. Оценка жизнеспособности кишки и ее резекция.

Это очень ответственный момент операции, от него зависит дальнейший прогноз. Жизнеспособность кишки оценивается по ее цвету, сократимости и пульсации сосудов. Любые сомнения в нормальном состоянии кишки – повод для ее резекции.

При признаках некроза кишки этот участок резецируется в пределах здоровых тканей. Существует правило резецировать кишку на 40-60 см выше границы нежизнеспособности и на 10-15 см ниже ее.

При резекции тонкой кишки формируется анастомоз «конец в конец». При непроходимости в области слепой, восходящей или правой половины поперечноободочной кишки выполняется правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза.

При расположении опухоли в левой половине ободочной кишки, одномоментную операцию выполнить в большинстве случаев не удается. В этом случае проводится наложение колостомы с резекцией кишки, а в последующем проводится вторая операция удаления колостомы и создания анастомоза.

Не проводится одномоментная радикальная операция и при развившемся перитоните. В этом случае задача хирургов состоит в том, чтобы ликвидировать препятствие, промыть и дренировать брюшную полость.

Иногда оперативное лечение разбивается даже на три этапа: 1- наложение разгрузочной стомы, 2 – резекция кишки с опухолью, 3 – создание анастомоза и ликвидация стомы.

7. Промывание и удаление выпота из брюшной полости.

8. Дренирование брюшной полости.

9. Ушивание раны.

Диета

По мере завершения послеоперационного периода диета после операции по поводу непроходимости кишечника расширяется. Основной ее задачей является максимальное предупреждение таких симптомов, как боли в области живота, повышенное газообразование и нарушенный стул со склонностью к запорам или поносам.

Пища должна быть энергетически полноценной, содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов для максимально возможного восстановления активного функционального состояния тканей и органов пациента, обеспечивать насыщение организма витаминами.

Рацион должен содержать:

- овощи, некислые фрукты и ягоды преимущественно в обработанном виде;

- овсяные, пшеничные, рисовые каши;

- хлеб некислый, содержащий отруби;

- кисломолочные продукты (нежирный творог, сыр);

- некрепкий чай, кисель, компот с небольшим количеством сахара;

- нежирные сорта говядины и рыбы, мясо кролика, курицы, индейки в тушеном и отварном виде.

Диета после операции категорически не должна содержать острых, соленых, копченых блюд, колбас, насыщенных бульонов из мяса, грибов, рыбы. Лучше исключить белокочанную капусту, помидоры, грибы, бобовые, шоколад, газированные и алкогольные напитки, сдобные булки и пирожные, орехи.

Количество выпитой жидкости – до двух литров за сутки. В дальнейшем допускается постепенное расширение диеты под наблюдением врача. Однако агрессивно действующие на кишечник продукты целесообразно исключить из питания полностью.

После операции

Послеоперационный этап у таких пациентов – очень важный момент лечения, не менее значимый, чем сама операция.

Пациент после операции направляется в палату интенсивной терапии. Основные мероприятия:

- Круглосуточное наблюдение за основными жизненными функциями.

- Отсасывание кишечного содержимого через интестинальный зонд. Проводится для профилактики пареза кишечника, уменьшения интоксикации. Аспирация сочетается с промыванием кишечника и введением в его просвет антибактериальных средств. Проводится до появления активной перистальтики (обычно это 3-4 суток).

- Парентеральное введение жидкости под контролем ЦВД и диуреза.

- Парентеральное введение солевых растворов под контролем электролитов плазмы.

- Парентеральное питание (растворы глюкозы, аминокислот, белковые гидролизаты).

- Антибактериальная терапия.

- Для стимуляции перистальтики кишечника вводятся гипертонический раствор хлорида натрия, антихолинэстеразные средства (прозерин), проводятся очистительные клизмы, возможно назначение физиопроцедур в виде электростимуляции кишечника. Хороший эффект дает паранефральная блокада.

- Эластичное бинтование нижних конечностей для профилактики тромбоэмболических осложнений.

Через 3-4 дня разрешается жидкая пища и питье. Диета постепенно расширяется – разрешаются слизистые каши, овощные и фруктовые пюре, мясное суфле, кисломолочные продукты. Диеты с исключением грубой, острой пищи, продуктов, вызывающих усиленное газообразование и брожение, следует придерживаться до 2-х месяцев.

В чем заключается опасность?

В первую очередь человек страдает от обезвоживания. Постоянная рвота и голодание ослабляют организм. Неспособность кишечника переварить пищу изменяет химический состав внутренней среды. Происходит дисфункция всех органов.

Вместе с рвотой из организма выходит большое количество белков. Больные с онкологией страдают от метастаз. Они вызывают стойкие отеки, которые можно ликвидировать только с помощью операции.

Остатки пищи гниют и разлагаются, их токсичность вредит, как кишечнику, так и другим органам. Барьеры, которые должны защитить человека от вредных веществ, отключаются. Токсины попадают в кровоток, усугубляя положение.

Следующий этап – некроз стенок кишечника. Он приводит к гнойному перитониту, способному погубить пациента.

Особенности операции при наиболее часто встречающихся видах непроходимости

Наиболее часто встречающийся вид тонкокишечной непроходимости – это непроходимость при спаечной болезни. Для толстой кишки – это перекрытие просвета кишки опухолью.

Спаечная кишечная непроходимость

Спайки – это рубцовые тяжи в виде жгутов или пленок, возникающие после операций на брюшной полости. Спайки могут вызвать как обтурационную непроходимость (пережимая просвет кишки), так и странгуляционную (пережимая брыжейку кишки).

Суть операции состоит в рассечении рубцовых тяжей, резекции некротизированного участка кишки. Рассекаются по возможности все спайки, а не только те, которые вызвали полную непроходимость.

Особенность этого вида непроходимости в том, что спаечная непроходимость склонна к рецидивам. Рассекая спайки, мы создаем предпосылки для образования новых спаек. Получается замкнутый круг.

спаечная кишечная непроходимость

В последние годы предложены новые методики для профилактики рецидивов при спаечной непроходимости. Кратко суть их такова: максимально правильно уложить петли тонкого кишечника в брюшной полости, постараться их так зафиксировать (подшить брыжейку). Но и эти методики не дают гарантий отсутствия рецидивов.

Кроме этого, набирает популярность лапароскопическое устранение спаечной непроходимости. Эта операция имеет все преимущества малоинвазивной хирургии: малотравматичность, быстрая активация, короткий реабилитационный период. Однако хирурги неохотно идут на лапароскопические операции при непроходимости кишечника. Как правило, в ходе таких операций все равно часто приходится переходить в открытый доступ.

Непроходимость кишечника из-за опухоли

Опухолевая природа непроходимости – особая часть хирургии. Операции при таком виде непроходимости относятся к самым сложным. Зачастую пациенты с опухолями кишечника поступают впервые в стационар именно только при развившейся картине непроходимости кишечника, диагноз ставится на операционном столе. Такие пациенты, как правило, ослабленные, анемизированные уже задолго до операции.

При операции стоит две задачи: ликвидация непроходимости и удаление опухоли. Очень редко это можно выполнить одномоментно. Радикальную операцию невозможно выполнить:

- При технической невозможности удалить опухоль.

- Крайне тяжелом состоянии.

- При развившемся перитоните.

В этих случаях с целью ликвидации непроходимости ограничиваются выведением кишечной стомы наружу. После устранения симптомов интоксикации, подготовки пациента через несколько недель проводят радикальную операцию – резекция участка кишки с опухолью и ликвидация колостомы (удаление колостомы может быть отсрочено и перенесено на третий этап).

Если же состояние пациента позволяет, удаление опухоли проводят одномоментно с устранением кишечной непроходимости. Удаление проводят с соблюдением абластики – то есть максимально расширенно, единым блоком с региональными лимфоузлами. При опухолях в толстой кишке проводится, как правило, правосторонняя или левосторонняя гемиколэктомия.

правосторонняя/ левосторонняя гемиколэктомия

При опухолях тонкого кишечника – субтотальная резекция тонкой кишки. При расположении опухоли в сигмовидной кишке возможна операция Гартмана. При раке прямой кишки проводится экстирпация или ампутация прямой кишки.

При невозможности удаления опухоли проводят паллиативные операции – создается противоестественный задний проход или обходной анастомоз для восстановления проходимости.

Послеоперационный период

Операции по поводу кишечной непроходимости относятся к объемным вмешательствам с длительным послеоперационным периодом. Он определяется временем полного заживления раны и максимально возможным восстановлением организма.

Основная лечебная тактика в этот период:

- контроль и восстановление нормального функционирования внутренних органов (дыхательной и сердечно-сосудистой системы);

- адекватное обезболивание;

- промывание желудка, кишечника;

- восстановление нормальной перистальтики;

- обработка поверхности операционной раны;

- в случае наложения колостомы – обучение пациента уходу за ней.

Ежедневно проводится промывание желудка с помощью зонда. Возможно постоянное отсасывание содержимого кишечника. Наибольший эффект наблюдается от использования зонда, введенного во время операции через нос в кишечник. Он позволяет и в этот период удалять жидкое содержимое кишечника и газы, что уменьшает явления интоксикации, способствует восстановлению перистальтики. Как правило, в середине послеоперационного периода зонд удаляют (5 сутки).

Активизируется перистальтика введением небольших количеств (до 40 мл) гипертонических растворов 10% натрия хлорида, введением ингибиторов холинэстеразы (Прозерин).

Постепенно, по мере восстановления двигательной функции кишечника пациенту разрешают принимать пищу. В этот период еда должна быть максимально щадящей механически и термически. Пищу необходимо протереть или измельчить при помощи блендера. Температура должна соответствовать температуре тела человека.

Блюда не должны содержать соли, веществ, влияющих на перистальтику, исключены пряности и специи. Питание до 8 раз в сутки, маленькими порциями. Допустимы овощные отвары, протертые каши, проваренные и измельченные фрукты (яблоки, груши), нежирная телятина, курица. Рекомендовано пить до полутора литров жидкости в сутки.

Стоимость

Операция устранения непроходимости кишечника относится к неотложной помощи. Проводится бесплатно в любом ближайшем хирургическом стационаре.

Возможно и платная операция, но нужно знать клиники, которые специализируются на оказании экстренной помощи. Цена зависит от объема вмешательства. Минимальная стоимость таких операций – 50 тыс рублей. Дальше все зависит от сроков пребывания в стационаре.

Стоимость лапароскопической операции при спаечной кишечной непроходимости – от 40 тыс. рублей.

Первые признаки

Один из главных симптомов кишечной непроходимости является боль в животе. Причем нет видимых причин. Прием пищи на нее не влияет. Она может резко начаться, а потом нападать периодически и схваткообразно.

Приступы боли первое время идут через равные интервалы. Это обусловлено работой кишечника. Дальше неприятные ощущения становятся постоянными.

Важно! Стихание боли – это свидетельство остановки всех функций и начала паралича.

При другом раскладе боль сразу может быть постоянной и в равных интервалах усиливаться. Следующие признаки уже зависят от расположения проблемы. Среди них чаще все присутствуют:

-

запоры;

- тошнота и рвота из-за сильной интоксикации; позывы постоянно нарастают;

- кровянистые выделения из заднего прохода;

- вздутый живот, в котором первое время можно рассмотреть перистальтику кишок; сильная асимметрия, но потом все проходит (это тревожный сигнал);

- при всех видах кишечной непроходимости у пациентов нет аппетита, появляется вялость, апатия.

Знание этих симптомов позволяет быстро определить причины недомогания. Лучше сразу вызвать скорую помощь, так как ход развития этого осложнения может быть разным. У врачей еще должно быть время на то, чтобы проверить состояние больного, поставит точный диагноз и начать лечение.

Диагностика

Главные методы диагностики – аускультация и перкуссия живота. Кроме того, важную информацию для постановки диагноза можно получить в результате проведения колоноскопии и рентгеноскопии – обязательно с контрастным веществом.

Важна и лабораторная диагностика, особенно – общий и развёрнутый биохимический анализ крови, в том числе, особенно важно определение уровня хлоридов, лейкоцитов и азота.

Также пациенту назначают анализ мочи. Если в моче появляются цилиндры, белок и элементы крови, болезнь прогрессирует.

Реабилитационный период

Устраненная непроходимость кишечника после операции должна поддерживаться специальным лечением, которое заключается в:

- контролировании и возобновлении нормальной функциональности внутренних органов;

- эффективном обезболивании;

- очистке желудка и кишечника;

- возобновлении моторной функциональности;

- обрабатывании поверхности раны.