Лабораторные методы

Общий анализ крови

Повышение СОЭ (скорости оседания эритроцитов) и количества лейкоцитов (лейкоцитоз) от 10 до 20×109/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево характерно для острого панкреатита и при обострении хронической его формы (как и для воспалительного процесса любого другого органа).

Анализ мочи

- Альфа-амилаза (диастаза) мочи более 2000 ЕД/л позволяет предположить острый панкреатит. Этот показатель используют для установления предварительного диагноза. Однако данное исследование неспецифично и не коррелирует с тяжестью заболевания. Диастаза в моче часто повышается также во время болевого приступа при хроническом панкреатите.

- Обнаружение в моче аминокислот лизина и цистина наблюдается при хроническом панкреатите, связанном с генетическими нарушениями белкового обмена.

Биохимический анализ крови

- Увеличение α-амилазы в сыворотке характерно для 95 % случаев острого панкреатита. При некрозе поджелудочной железы (пакреонекроз), а также ее недостаточности, этот показатель снижается.

- С-реактивный белок (СРБ) – показатель любого острого воспалительного процесса, в т. ч. панкреатита. Норма – от 0 до 0,3 (0,5) мг/л. Чаще лаборатории выдают результат «в крестах». В таком случае норма – «отрицательно» (-), патология – «положительно» (+). Количество «плюсов» (или «крестов») от (+) до (++++) коррелирует со степенью тяжести заболевания.

- Повышение печеночных ферментов (АЛТ и/или АСТ), а также щелочной фосфатазы (ЩФ) характерно для сопутствующего панкреатиту алкогольного гепатита или холедохолитиаза (камни в просвете общего желчного протока). Активность ЩФ повышена у 80 % пациентов с карциномой (злокачественной опухолью) поджелудочной железы.

- Увеличение концентрации билирубина (гипербилирубинемия) встречается в 15-25 % случаев острого панкреатита.

- Повышение сывороточной липазы (одного из энзимов, вырабатывающихся в ПЖ) наблюдается при панкреатите, протекающем в острой форме, или при обострении хронического процесса.

- Глюкоза крови повышается при тяжелом течении острого панкреатита и у 50 % пациентов с недостаточностью поджелудочной железы.

- Гипокальциемия (низкая концентрация сывороточного кальция) наблюдается в первый день заболевания острым панкреатитом, а также при недостаточности ПЖ.

- Гипохолестеринемия и снижение альбумина сыворотки являются признаками недостаточности поджелудочной железы.

Копрологическое исследование (анализ кала)

- Стеаторея (большое количество жиров, представленных жирными кислотами и мылами) и креаторея (непереваренные мышечные волокна) свидетельствуют о снижении внешней секреции ПЖ при ее недостаточности и хроническом панкреатите.

- Определение фекальной енолазы (фосфопируватгидратазы) каловых масс применяется для диагностики недостаточности ПЖ средней или тяжелой степени.

Обычные лабораторные исследования не могут помочь в ранней диагностике рака поджелудочной железы.

Анализ крови

Состояние ацинозных клеток поджелудочной железы, вырабатывающих ферментативный комплекс, и островков Лангерганса, продуцирующих гормоны, можно уточнить посредством анализа крови. Используется венозная и капиллярная кровь (для определения уровня глюкозы).

Образцы крови предоставляют важнейшую информацию для диагностики

При подозрении на воспалительные процессы производится биохимическое исследование венозной крови на содержание пищеварительных ферментов:

- альфа-амилазы, повышается при патологии не только железы, но и других пищеварительных органов;

- липазы, также повышается при панкреатитах;

- трипсина и антитрипсина, также повышаются, но исследуются намного реже.

Кроме уровня ферментов, анализ крови позволяет получить информацию о С-реактивном белке (увеличивается при панкреатите), количестве общего белка (уменьшается), мочевине (растет при сочетании панкреатита и заболеваний почек). Клинический анализ выявляет признаки воспалительного процесса: лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, повышение СОЭ.

Очень важен параметр, показывающий уровень глюкозы в крови. Именно этот показатель свидетельствует о состоянии эндокринной функции органа и является признаком сахарного диабета. Если островки Лангерганса не функциональны, то инсулина вырабатывается недостаточно, и уровень глюкозы в крови повышен.

Симптомы болезни

Для того, чтобы вовремя понять, что в поджелудочной железы начинаются проблемы, нужно внимательно относится ко всем сигналам организма. На разных стадиях развития заболевания возникают характерные симптомы, которые вызывают дискомфорт и разлад здоровья:

- Боль. Как только, начинаются воспалительные процессы и закупорка протоков человек ощущает неприятную острую боль под ребрами. В зависимости от локализации недуга может болеть, с одной стороны, боку или сразу по всей окружности ребер. Боль носит постоянный характер и не утихает даже в состоянии покоя.

- Рвота. Желудок прекращает перетравливать съеденную пищу, без ферментных таблеток сразу появляется рвота. Рвота наступает при каждом приеме пищи.

- Высокая температура. Воспалительные процессы в организме и интоксикация провоцирует защитную реакцию организма и поднятие температуры тела до 38–38,5 градусов.

- Желтуха. При отеке поджелудочной железы ее тело может оказывать давление на желчные протоки, с следствии чего образуется механическая желтуха. У человека появляются все признаки желтухи: пожелтевшие глаза, ладони и кожа.

- Диарея или запор. Проблемы пищеварительного тракта сразу дают о себе знать, недостаток ферментов и интоксикация вызывают трудности с дефекацией.

Анализы на гормоны

Во время проверки работы поджелудочной железы очень важным являются результаты исследования крови на гормоны. При исследовании крови на гормоны особое внимание уделяется уровню инсулина, так как его снижение приводит к нарушению углеводного обмена и процесса усвоения глюкозы. Если уровень данного гормона низкий, то это уже является явным признаком дисфункции поджелудочной.

Кроме того, во время обследования крови на гормоны не менее важным являются и показатели уровня С-пептида, который является производным белка и является ответственным за продуцирование инсулина. Снижение его концентрации в крови тоже свидетельствует о нарушенной работе поджелудочной железы.

Без внимания не обходятся и уровень глюкагона в крови, так как от его концентрации также зависят различные процессы в организме. Кроме подозрений на панкреатит, его уровень также проверяют при наличии признаков ацидоза, гипогликемической или гипергликемической комы.

Лабораторные исследования

После осмотра у врача и сбора анамнеза назначаются лабораторные исследования. Какие анализы нужно сдать для исследования поджелудочной железы, определит врач, так как их список зависит от конкретных обстоятельств.

Можно выделить следующие категории подобных исследований:

- Стандартные. Взятие образцов крови, мочи или кала для проведения исследования по стандартным текущим показателям.

- С нагрузкой. Состоят из нескольких этапов. Сравниваются базовые показатели с результатами анализов после применения специальных веществ.

- Специальные. Предназначены для диагностики конкретных патологий, подразумевают особую процедуру забора и исследования материала.

Анализы крови

Первое, что назначается при болезнях поджелудочной железы — анализы крови. Производится забор крови из пальца и вены для полного исследования. Из общих показателей особое значение имеют количество лейкоцитов и нейтрофилов, а также СОЭ.

Какие анализы сдают при поджелудочной железе? По биохимическому анализу крови определяют следующие показатели:

- билирубин общий и прямой;

- глюкоза;

- альфа-амилаза;

- липаза;

- трипсин.

ПЖ вырабатывает важнейшие вещества: пищеварительные ферменты и инсулин для расщепления глюкозы. Снижение синтеза ферментов ведет к неспособности полноценно перерабатывать и усваивать питательные вещества, а повышение является причиной самоповреждения органа. Инсулин необходим для переработки глюкозы, иначе человек столкнется с диагнозом «сахарный диабет».

Исследование мочи и кала

Не менее важны анализы на работу поджелудочной железы, основанные на исследовании образцов мочи и кала. Они отражают процесс переработки поступающих в организм веществ. Лучше всего сдавать утренний материал, особенно это касается урины.

В лаборатории образцы мочи исследуют на предмет таких биохимических показателей, как глюкоза, амилаза и аминокислоты. При заболеваниях поджелудочной именно они подвергаются наибольшим изменениям.

Кал исследуют для проведения копрограммы. Анализируются внешние показатели (консистенция, цвет, наличие непереваренных частичек пищи и т.д.), а также биохимические. Наиболее важными критериями оценки являются:

- присутствие пищевых волокон и клетчатки;

- выявление ферментов пищеварения;

- количество эластазы;

- анализ процесса гидролиза.

Прочие показатели

На этом лабораторная диагностика заболеваний поджелудочной железы заканчивается только в том случае, если существенных отклонений выявлено не было. При наличии сомнительных результатов требуются дополнительные анализы для проверки поджелудочной железы методом нагрузочных тестов.

Используются такие варианты исследований:

Толерантность к глюкозе — берется кровь в начале теста, затем пациент выпивает концентрат глюкозы, и через час забор крови повторяют.

- Диастаза в моче — замеряется начальный уровень, после введения прозерина пробы берутся каждые полчаса в течение 2 часов.

- Йодолиполовый тест. Утренний образец мочи является контрольным. После приема йодолипола регулярные замеры производятся в течение 2,5 часов, чтобы установить концентрацию йодида.

- Антитела к бета-клеткам — выявляют аутоиммунные патологии выработки инсулина.

- Ферменты в двенадцатиперстной кишке. Берутся базовые пробы и после введения соляной кислоты.

- Секретин-панкреазиминовая проба. Выработка амилазы, трипсина и липазы стимулируется посредством введения секретина и холецисто-панкреозимина; после этого уровень ферментов в двенадцатиперстной кишке сравнивается с начальным.

Общие правила подготовки к анализам

Для определения заболевания сдаются анализы, тем более при подозрении на панкреатит. Как обследовать поджелудочную железу и получить правильные анализы после диагностики организма? Это щепетильный вопрос, так как ошибки при сборе требуемого биоматериала приведет к некоторым отклонениям и назначению неправильного лечения.

К самой процедуре диагностирования, разработаны общие требования, которые включают в себя:

- Сдаются анализы на поджелудочную натощак, с утра. За 1-2 дня перестать употреблять соленую, острую, жирную еду, постараться отказаться от вредных привычек и алкоголя, перестать употреблять газированную воду, бобовые культуры.

- Для забора крови, перестать курить хотя бы за два часа.

- Если у больного запор, то необходимо очистить кишечник с помощью клизмы, принять энтеросорбенты (активированный уголь и многие другие). Ведь скопление переваренной еды имеет токсичную среду и подпортит полную картину диагностики организма.

- Все ёмкости для материала анализов стерильны, руки вымыты с мылом.

- Для женского пола, перед сдачей мочи, сделать гигиенические процедуры с половыми органами.

- При сдаче общего анализа мочи, сдают среднюю часть порции.

Поджелудочная железа и ее диагностика, требует соблюдения общих правил сбора материала для диагностирования. Правильность полученных результатов определяет клиническую картину лечения при панкреатите или при других осложнениях данного заболевания.

расположение поджелудочной железы

Помимо диагностирования состояния здоровья, существуют симптомы, которые в совокупности с полученными данными анализов, подтвердится заболевание панкреатит:

- понос;

- опоясывающая боль;

- рвотные позывы;

- сильная слабость в организме;

- резкое появление боли в солнечном сплетении и стороне желудка.

При появлении таких симптомов, в срочном порядке посетить медицинское учреждение и сдать анализы на поджелудочную железу и побочные заболевания панкреатитом. А также попытаться определить заболевание самостоятельно. Бывает, что посетить медучреждение не представляется возможным, поэтому по существующим признакам, можно понять в домашних условиях, что болит поджелудочная железа.

проявление острой фазы после алкоголя и жирной еды

Острая фаза заболевания в основном проявляется после сильного употребления алкоголя или жирной еды, что дает толчок для воспалительного процесса. При этом возникает резкая опоясывающая боль, которая переходит в спину и усиливающаяся при положении лежа. Боль притупится лежа на боку и поджав колени под живот. При острой фазе обострения, анальгетики могут не принести положительные плоды.

Также, состояние пострадавшего человека усугубляются рвотой, вздутием живота, пожелтевшими склерами глаз. В такой ситуации, самолечение опасно для здоровья и требует срочного диагностирования. При посещении врача, он назначает сдать анализы для полной картины при заболевании поджелудочной железы, что даст возможность правильно назначить лечение.

При хронической форме заболевания, симптоматика незначительно отличается от острой формы панкреатита:

- постепенная потеря веса;

- периодические болевые признаки в правом и левом подреберье;

- понос с сильным запахом и светлым цветом кала;

- рвота с постоянной тошнотой;

- сухая ротовая полость;

- жажда;

- чувство неудержимого и постоянного голода.

Не имея медицинского образования, человек сам себе поставить неточный диагноз. Это сослужит плохую службу, поэтому в первую очередь, найди способ пройти диагностические методы исследования, и выявить повреждение поджелудочной железы.

анализы при панкреатите и воспалении поджелудочной

Какие бывают анализы при заболевании панкреатитом и воспалении поджелудочной железы:

- Общий анализ крови.

- Биохимическое исследование крови.

- Анализ кала.

Лабораторные исследования помогут установить диагноз и определить воспалительный процесс в поджелудочной железе. Самое главное в них, это обнаружение количества ферментов в крови. В первые сутки обострения смотрят на панкреатическую амилазу, во вторые – объемное содержание липазы и эластазы.

Диагностический опрос и осмотр

При первой встрече с больным врач интересуется жалобами и проводит общий осмотр пациента. В ходе беседы доктор узнаёт характеристики болевых ощущений, характер диспепсии, частоту и интенсивность клинической симптоматики. Наибольшую диагностическую ценность при диагностике заболеваний железы имеют следующие симптомы:

- Боли в верхней части живота, преимущественно в эпигастральной и подрёберных областях. Боли зачастую носят опоясывающий характер, возникают после приёма обильной жирной пищи. Тяжесть и боль в животе не проходит долгое время.

- Болевые ощущения иррадиируют в левую лопатку, поясницу, что заставляет человека принимать вынужденное положение для облечения состояния.

- Характерный симптом заболевания поджелудочной железы – рвота и тошнота после приёма жирной пищи. В рвотных массах может присутствовать желчь. Рвота не приносит облегчения болевого симптома.

- При заболеваниях железы из-за недостаточного переваривания жиров и липидов возникает стеаторея – частый жидкий или кашицеобразный стул жёлтого цвета с примесью жиров. Стеаторея – патогномоничный симптом при диагностике панкреатита, опухоли и рака органа

- Больных периодически беспокоят вздутие живота, лихорадка, симптомы интоксикации, желтушное окрашивание кожных покровов, что также указывает на заболевание поджелудочной.

Внешним осмотром выявляют желтуху, сухость кожных покровов. При пальпации в зонах проекции поджелудочной железы выявляется болезненность, однако полностью обследовать и пропальпировать орган не удаётся из-за его глубокого расположения.

Как проводится компьютерная томография поджелудочной железы?

Перед началом процедуры пациент ложится на передвижной стол томографа, для того чтобы сохранить его неподвижность, могут быть использованы ремни и валики. В ходе обследования вокруг стола с лежащим пациентом вращается сканирующее кольцо томографа.

Высокое качество и точность снимков может обеспечиваться только при условии абсолютной неподвижности и спокойствии больного. В ходе процедуры пациента периодически просят задерживать дыхание. Обследование продолжается около 15-20 минут. Какие-либо дискомфортные и болезненные ощущения в процессе компьютерной томографии у пациента отсутствуют.

Лабораторные методы исследования

Такие исследования делают диагноз более точным и показывают, что подозрения оправдались или не нашли подтверждения. Также такие анализы помогают:

- Определить тяжесть течения болезни;

- Есть ли нарушения в выработке ферментов и гормонов.

В зависимости от возможностей больницы, и от того, какие подозрения вызвали клинические исследования, специалист назначает:

Гемограмма, этот метод показывает повышение СОЭ, тромбоцитов и лейкоцитов, чаще всего это происходит при воспалительных процессах с гнойными проявлениями, а также когда есть подозрения на рак. Биохимический анализ крови и мочи. Эти исследования должны показать при нарушениях в работе поджелудочной железы: увеличение эластазы-1, липазы, трипсина крови или амилазы мочи. Такие показатели бывают при воспалительном процессе. А при потере клеток железы, то есть ее отмирании связанного чаще всего с онкологией: снижает все эти ферменты. Копрограмма. Это анализ кала, который может показать, что жиры и белки не перевариваются. Исследование фекальной эластазы-1. Если уровень этого фермента снижается, то специалист может определить у больного опухоли в злокачественном виде, сложные панкреатиты, и другие отклонения на ранних стадиях. Онкомаркеры. Расскажут о том, есть ли отмирание тканей и клеток поджелудочной железы, на фоне развивающейся онкологии. Тесты на недостаточность ферментов поджелудочной железы. К таким тестам можно отнести: тест Лунда, с метионином, бентираминовый, с эфиром-мехолилом, панкреатолауриновая проба. Тест на толерантность к глюкозе или с нагрузкой крахмала

Такой тест помогает показать нарушения выработки очень важного гормона инсулина.

Расшифровкой полученных результатов должен заниматься специалист, это поможет воссоздать правильную картину заболевания, стадию течения. Но не всегда эти анализы помогут точно установить правильный диагноз, так как похожие показатели имеет ряд других заболеваний.

Какие анализы сдать, чтобы проверить поджелудочную железу

Лабораторные анализы – один из основных методов оценки функциональности органа. Исследуют не только секреторную, но и эндокринную функции, выявляют гистологические (тканевые, структурные) изменения. Анализы в некоторых ситуациях могут быть неинформативными (при вялотекущих патологических состояниях, хронических заболеваниях).

Для получения объективной картины заболевания важно правильно подготовиться к исследованию.

- Все анализы сдаются натощак. За пару дней до забора материала надо пересмотреть рацион – исключить жирную, пересоленную, острую пищу, алкоголь, газировку, бобы.

- В подготовительный период не рекомендуется курить. Если для лабораторного исследования будет выполняться забор крови, отказаться от сигарет надо минимум за два часа до назначенного времени.

- При запоре запрещено использовать слабительные препараты. Чтобы помочь себе в опорожнении кишечника, лучше предпочесть клизмирование или принять энтеросорбенты, если речь не идёт о подготовке к анализу кала.

- Для сбора мочи и кала следует использовать стерильные ёмкости, которые можно купить в аптеке. Не надо наполнять сосуд до краёв – для лабораторного исследования достаточно половины. Перед манипуляцией нужно тщательно вымыть руки с мылом.

- Перед сбором утренней мочи женщина должна совершить гигиенические процедуры.

Анализы крови

При подозрении на патологию поджелудочной железы проводят анализ крови на биохимию. Биоматериал сдают утром, натощак. Венозную кровь берут из локтевой вены в объёме 5-10 мл (в зависимости от показаний и назначения врача – стандартное или расширенное исследование).

Какие биохимические показатели оценивают:

- глюкоза и продукты распада углеводов – уровень глюкозы в крови, гликированный гемоглобин, показатели глюкозотолерантного теста, в том числе с определением глюкозы и С-пептида;

- белки и аминокислоты – общий белок, альбумин, гомоцистеин;

- азотистые вещества – мочевина, мочевая кислота, креатинин;

- липиды – холестерол, триглицериды, аполипропротеин;

- ферменты – холинэстераза, щелочная фосфатаза, липаза, альфа-амилаза, креатинкиназа, лактатдегидрогеназа;

- витамины – фолиевая кислота, B12, D;

- неорганические вещества – кальций, магний, фосфор, железо, калий.

По результатам анализа на панкреатические ферменты поджелудочной железы врач может заподозрить такие острые и хронические болезни, как панкреатит, функциональные расстройства и структурные изменения органа, опухоли, наследственная патология, хронический алкоголизм, заболевания печени, дискинезия желчевыводящих путей. Повышение уровня СОЭ в биохимическом анализе крови указывает на развившиеся осложнения панкреатита.

Анализ мочи

В биохимическом анализе мочи на работу поджелудочной железы определяют количество азотистых веществ – креатинина, мочевины, мочевой кислоты, показатель пробы Реберга (скорость клубочковой фильтрации). Общий анализ мочи (ОАМ) показывает уровень амилазы – фермента пищеварения, отвечающего за расщепление сложных сахаров на более простые. Его высокие значения – признак патологических изменений в органе.

Анализ на гормоны

Исследование гормонов – это способ оценки эндокринной функции ПЖ, возможность диагностировать сахарный диабет. Лабораторное исследование включает такие параметры.

- Инсулин – недостаток гормона приводит к повышению уровня сахара в крови и клеточному голоданию организма, избыток увеличивает концентрацию углеводов, вызывает гипогликемию (симптомы – ухудшение памяти, внимания, выраженная усталость без физических нагрузок, раздражительность).

- C-пептид (неактивный фрагмент гормона инсулина) – выявляет сахарный диабет 1-го и 2-го типов, показатели снижены при стрессах, инсулинозависимом диабете (1-й тип), алкогольной интоксикации. Повышены при диабете 2-го типа, опухоли клеток ПЖ, вырабатывающих инсулин, почечной недостаточности, поликистозе яичников, длительном лечении гормональными препаратами.

- Скрининг поджелудочной железы.

Результаты оценивает врач-эндокринолог.

Копрограмма

Отклонения от нормы в копрограмме при определенных болезнях поджелудочной железы представлены в таблице.

| Критерии кала | Норма | Патология |

| Консистенция | Мягкая | Мазевидная |

| Цвет кала | Коричневый | Ахоличный обесцвеченный кал (рак головки ПЖ), светлый (злокачественная опухоль ПЖ, панкреатит) |

| Запах, возможные кровяные выделения | Каловый нерезкий | Зловонный (нарушение продуцирования ферментов ПЖ), скрытая кровь отсутствует |

| Бело-серые соединительнотканные волокна | Не обнаруживаются | Наличие говорит о недостатке ферментов, нарушении химического состава панкреатического сока |

| Креаторея (мышечные волокна) | Не обнаруживаются | Большое количество при ферментативной недостаточности ПЖ |

| Жирные кислоты, нейтральный жир | Отсутствуют | Рак, хронический панкреатит |

| Перевариваемая клетчатка | Отсутствует | Присутствует при любых заболеваниях железы |

| Крахмал | Отсутствует | Присутствует при недостаточности выработки ферментов |

Кал нужно сдавать после самопроизвольного акта дефекации в течение 2 часов. Не имеет информативной ценности материал после клизмы, приёма слабительных (суппозиториев, масел, фармакологических препаратов, влияющих на окраску, консистенцию кала).

Принципы обследования поджелудочной железы

Диагностика поджелудочной железы должна быть комплексной: нужно получить информацию не только о строении органа, но и о его функции. Объясним почему.

Поджелудочная железа – большая железа, обладающая уникальным строением и функциями. Именно она играет ключевую роль в осуществлении пищеварения, вырабатывая ферменты, нужные для расщепления белков и жиров до веществ, которые, попадая в кровь, и будут питать клетки. В этой железе образуется инсулин, помогающий главному энергетическому субстрату – глюкозе – обеспечить энергией клетки и ткани. Синтезируются в ней и другие гормоны.

Расположена железа в забрюшинном пространстве, впереди нее лежат желудок, поперечная толстая и двенадцатиперстная кишки, с обеих сторон – почки. Внутри органа проходят протоки, собирающие богатый ферментами панкреатический сок от железистых клеток. Они впадают в один большой проток, который открывается в двенадцатиперстной кишке.

Поджелудочная железа – орган с множеством протоков, расположенный сзади желудка и петель кишечника

При повреждении некоторого объема ткани железы оставшаяся ткань замещает ее функцию, и никаких симптомов заболевания может не появиться. В то же время может возникать ситуация, когда отмирает или воспаляется совсем небольшой участок, это не заметно по структуре всей железы, но сопровождается выраженным изменением функции органа. Именно поэтому обследование поджелудочной железы должно быть комплексным, и охватывать и структуру органа, и его функцию.

Особенности обследования органа

При диагностике состояния поджелудочной железы важно получить информацию не только о строении, но и об особенностях функционирования в организме. Такой орган представлен в организме человека в виде большой железы, которая имеет особенное строение и выполняет определенные функции.

Поджелудочная железа выполняет в человеческом организме следующие функции:

- принимает активное участие в процессе пищеварения

- производит ферменты, которые необходимы для расщепления жиров и белков до питательных веществ

- именно в железе вырабатывается инсулин, благодаря которому глюкоза может обеспечить ткани и клетки необходимой энергией

- выполняет синтез различных гормонов, необходимых для полноценной работы организма человека

Местом расположения поджелудочной железы в организме человека является брюшинное пространство. В том случае, если происходит повреждение незначительного участка ткани железы, то оставшаяся ткань выполняет функцию замещения и часто характерная симптоматика не появляется. Иногда происходит воспаление либо отмирание небольшого участка ткани, что никак не отражается на структуре всего органа. Однако, это может спровоцировать нарушение работы поджелудочной железы, что обязательно отразиться на самочувствии пациента. Именно по этой причине специалисты назначают комплексное обследование поджелудочной железы, в ходе которого удается оценить структуру органа и его работу.

Методы лабораторного исследования

Анализ кала — эффективный лабораторный метод диагностики патологии поджелудочной железы

Проведение различных анализов при обследовании поджелудочной железы позволяет определить состояние органа. В том случае, если у пациента диагностируется повышенная активность производимых ферментов, то это может свидетельствовать о поражении острого характера.

Для выявления таких ферментов может использоваться кровь, моча и кал. Для того чтобы выявить тяжесть поражения органа проводится изучение показателей функционирования печени, которая тесно связана с поджелудочной железой. При проведении обследования поджелудочной железы могут использоваться следующие методы лабораторной диагностики.

Проведение общего анализа крови. В том случае, если у пациента наблюдается острая форма заболевания либо обостряется хронический процесс, то это сопровождается повышением следующих показателей:

- СОЭ

- палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы

- лейкоциты

Назначение биохимического анализа крови. При прогрессировании в организме человека желтушной формы панкреатита наблюдается повышенное содержание общего и прямого билирубина.

Полезное видео — Поджелудочная железа: функции и возможные заболевания.

Проведение специфических для поджелудочной железы исследований крови:

- глюкоза крови

- липаза крови

- выявление трипсина

- альфа-амилаза крови

Назначается натощак выявление уровня амилазы, липазы и трипсина в полости двенадцатиперстной кишки. После этого проводится введение в кишку раствора соляной кислоты и делается повторное определение уровня ферментов. При развитии хронического панкреатита обычно наблюдается значительное снижение показателей во всех порциях.

Исследование мочи на содержание в ней амилазы и аминокислот. При развитии различных патологий поджелудочной железы диагностируется повышенная концентрация этих веществ в организме человека.

Копрограмма проводится с целью определения крахмала, жиров, мышечных волокон и не переваренной клетчатки при недостаточном содержании ферментов железы в каловых массах.

Еще совсем недавно для диагностики заболеваний поджелудочной железы проводили анализ на амилазу — это тот фермент, который производится самим органом. При прогрессировании в организме человека острой и хронической формы заболевания наблюдалось повышение активности этого фермента в крови и моче. В том случае, если больной страдал такими патологиями, как панкреонекроз и склерозирующий панкреатит, то диагностировалось снижение активности амилазы в моче и крови.

Сегодня основным лабораторным показателем патологий поджелудочной железы считается фермент эластаза, который определяют в каловых массах. Важно помнить о том, что все исследования крови необходимо проводить в утренний отрезок времени и обязательно натощак. Кроме этого, некоторые виды лабораторных исследований требуют от пациента специальной подготовки, поэтому этот нюанс следует обязательно уточнить у врача.

Инструментальные методы диагностики

УЗИ поджелудочной железы — самый популярный метод диагностики патологий

В медицинской практике часто применяются инструментальные методы обследования поджелудочной железы, с помощью которых удается подтвердить поставленный диагноз. Кроме этого, с помощью таких методов диагностики удается определить различные изменения в структуре органа, оценить ее величину и структуру, а также выявить различные виды новообразований и аномалий.

Часто специалисты прибегают к использованию таких методов:

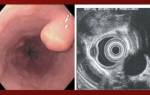

- Проведение эндоскопического визуального осмотра больного позволяет диагностировать различные изменения, местом локализации которых становится область впадения панкреатического протока и двенадцатиперстную кишку.

- Биопсия поджелудочной железы с проведение микроскопической оценки взятого образца панкреатической ткани. С помощью такого метода диагностики удается точно определить воспалительный процесс, отличить злокачественные новообразования от доброкачественных, а также выявить тип опухоли.

- Эндоскопическое ретроградное холангиопанкреатография считается одним из наиболее информативных методов инструментального обследования, с помощью которого удается диагностировать сужение протоков по следующим причинам: рубцевание ткани, образование камней, появление опухолей и образование белковых пробок.

- Компьютерная томография помогает диагностировать в поджелудочной железе различные новообразования и псевдокисты, а также выявить атрофические процессы в органе.

- Эндоультрасонография позволяет в деталях рассмотреть изменения панкреатической ткани и протоков, а также диагностировать увеличение размеров лимфатических узлов.

- УЗИ считается одним из наиболее распространенных методов изучения поджелудочной железы, с помощью которого удается определить структуру органа, его величину, контур, состояние желчных путей и протоков. Благодаря такому методу удается уточнить присутствие лишней жидкости в брюшной полости, что может свидетельствовать о следующих изменениях: воспалительный процесс, образование камней, кистозные образования, рубцевание ткани, опухоли различного характера и возрастные изменения.

Для постановки точного диагноза специалистом обычно назначается пациенту проведение комплексного обследования.

Лабораторные методы

Методы обследования поджелудочной железы имеют тесную связь с лабораторными анализами, позволяющими дать оценку работоспособности органа. Если речь идет об острых процессах воспаления, диагностика продемонстрирует повышенную ферментативную активность. Речь идет о ферментах, которые синтезируются железой. Частично они определяются лучше в крови, частично в кале или моче.

Диагностика работы поджелудочной проходит в комплексе с тем, что обследует врач и печень пациента, поскольку функционируют эти два органа в паре. Однако самые первые анализы, которые сдаются – это общий анализ крови и биохимия. Сдать ОАК, значит получить сведения о присутствии процесса в его остром течении или обострении заболевания, давно перешедшего в хронику. Речь идет о смене уровня лейкоцитов, нейтрофилатов сегментоядерного и палочкоядерного типа. Кроме этого, повышается и СОЭ.

Важна с диагностической точки зрения и биохимия. В ней, при проблемах с поджелудочной, часто фиксируется слишком много прямого билирубина, если заболевание имеет желтушную форму. При этом присутствует увеличенное количество гамма-глобулинов, кислот сиалинового типа и серомукоида.

Есть и более специфические анализы, к примеру, определение антител к бета клеткам поджелудочной железы, определение уровня альфа-амилазы крови, активности трипсина. Патологическое течение приводит к повышению уровня липазы, глюкозы. При повышении такого компонента речь идет о воспалении и деструктивных процессах, которыми поражается эндокринная часть органа.

Аппаратная диагностика

Больше информации о размерах и структурных изменениях внутренних органов удается получить посредством аппаратной диагностики. При обследовании поджелудочной железы применяются такие методы:

УЗИ. Ультразвуковые волны отражаются от тканей железы и преобразуются в изображение на мониторе. Изменение уровня эхогенности, размеров органа и его контуров, а также присутствие жидкости в брюшной полости свидетельствуют о наличии патологии.

- Эндоскопическое обследование. С помощью эндоскопического зонда просматривается состояние тканей в месте соединения протоков ПЖ и двенадцатиперстной кишки.

- ЭРХПГ. Метод эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии позволяет рассмотреть состояние непосредственно самих панкреатических протоков.

- КТ. Благодаря КТ поджелудочной железы детально рассматривается структура органа, выявляются новообразования и места трансформации здоровой ткани.

- Эндоультрасонография. Используется для детального изучения состояния железы и ее протоков, а также связанных с ней лимфатических узлов.

- Биопсия. В случае выявления подозрительных новообразований производится забор тканей посредством тонкоигольной пункции для дальнейшего проведения гистологического исследования. Это позволяет обнаружить онкологию или убедиться в доброкачественности опухоли.

На основании полученных результатов исследований составляется программа лечения, которая может включать диету и медикаментозную терапию с использованием ферментов. В более тяжелых случаях требуется проведение операции для сохранения менее поврежденных участков железы.

МРТ, КТ поджелудочной железы: цена (Москва)

Стоимость КТ поджелудочной железы может отличаться, в зависимости от того, применяется ли контрастное вещество. Кроме того, на цену влияют такие параметры, как: рейтинг диагностического центра, уровень аппарата – томографа, квалификация врачей. Как правило, в ходе комплексного обследования поджелудочной железы проводят также КТ печени и селезенки.

Цена процедуры КТ в Москве несколько выше, чем в других регионах России. Например, если назначена КТ поджелудочной железы с контрастированием, цена составляет, в среднем, 6-10 тысяч рублей, тогда как КТ без применения контрастного вещества обойдется в 3,5-6 тысяч рублей.

Лечение патологий поджелудочной железы в Юсуповской больнице включает в себя проведение консультаций, диагностических, терапевтических и реабилитационных мероприятий. Благодаря богатому опыту и компетентности врачей Юсуповской больницы, применению ими новейших медицинских технологий и дорогостоящего высокотехнологичного диагностического оборудования, достигаются высокие результаты лечения. Команда специалистов клиники – гастроэнтерологи, хирурги, эндоскописты, радиологи и диетологи разрабатывают для каждого пациента индивидуальную терапевтическую тактику, учитывая особенности организма больного, характер и стадию патологического процесса.

Что собой представляет недуг

Это воспалительный процесс, которому подвергается поджелудочная железа. Возникает отек тканей поджелудочной железы и протоков к двенадцатиперстной кишке. Из-за отечности ферменты, вырабатываемые железой, через протоки не могу попасть в пищевод.

Но липаза, амилаза, лактаза, химотрипсин и трипсин, основной задачей которых считается помощь в переваривании пищи, не могут исполнять своих основных функций, так как накапливаются в теле поджелудочной железы. Но пищеварительный процесс ферментов остановить нельзя, потому они начинают медленно переваривать ткани, которые их же и произвели, при этом отравляя весь организм токсинами.

Изучение дуоденального содержимого

Дуоденальное содержимое – это массы, заполняющие двенадцатиперстную кишку. Они состоят из фрагментов пищи, уже обработанной соляной кислотой желудочного сока. Кроме того, именно в просвет кишки открывается выводной проток поджелудочной железы и желчного пузыря.

Поэтому дуоденальное содержимое дополняется желчью и панкреатическим соком, имеющим весь комплекс пищеварительных ферментов. Изучение его состава и концентрации отдельных компонентов на протяжении некоторого времени играет огромную диагностическую роль, так как помогает обследовать не только поджелудочную железу, но и печень с желчным пузырем, а также уточнить состояние двенадцатиперстной кишки.

Надо отметить, что выработка панкреатического сока, хоть и считается циклической и связанной с приемами пищи, но в действительности она происходит постоянно. Секреция в органе во временных промежутках между приемами пищи называется базовой, или спонтанной, в эти периоды сока выделяется минимальное количество.

После еды железа активируется, и сока продуцируется намного больше, до 5 мл каждую минуту. Всего за сутки в просвет двенадцатиперстной кишки изливается до 2 литров пищеварительного секрета.

Получение дуоденального содержимого происходит с помощью зонда

Если врач подозревает у пациента хронический панкреатит, то из всего перечня, какие анализы нужно сдать, исследование дуоденального содержимого выходит на первый план. Но в качестве стимулятора, моментально действующего на поджелудочную железу, выступает не порция пищи, а специальные химические вещества. Они могут вводиться непосредственно в желудок или в вену. Так, хлористоводородная кислота или 10%-ый капустный сок используются для введения через рот, а чистый секретин и панкреозимин – парентерально (в венозный сосуд).

Кроме того, указанные стимуляторы секреции панкреатического сока обладают различным эффектом. Одни из них вызывают усиленное образование жидкостной составляющей секрета и минеральных солей, при этом концентрация пищеварительных ферментов снижается. А другие, напротив, не меняют количество сока, но увеличивают уровень в нем гормонов и ферментов. Поэтому то, какие химические стимуляторы следует применить, чтобы проверить состояние органа, решается врачом в индивидуальном порядке, учитывая и предположительный диагноз, и наличие сопутствующих заболеваний.

Забор дуоденального содержимого осуществляется посредством зондирования. Обычно используются одновременно два зонда: один забирает массы из желудка, а другой – из двенадцатиперстной кишки. Пациент приходит на обследование натощак, и сначала производится забор «спонтанного» содержимого в течение 30 минут.

Затем в желудок или внутривенно вводится стимулятор, и через 5 минут начинают «откачивать» массы, которые уже содержат большое количество панкреатического сока. Для качественного обследования поджелудочной железы необходимо взять 6-8 порций дуоденального содержимого.

МРТ поджелудочной железы

Полученный материал обследуют по следующим критериям:

- объем порции в миллилитрах;

- цветовой оттенок;

- прозрачность;

- наличие примесей;

- количество гидрокарбонатов;

- концентрация билирубина;

- активность пищеварительных ферментов – амилазы, липазы, трипсина.

Здоровая или пораженная патологией поджелудочная железа имеет различные параметры дуоденального содержимого. Так, при активной деструкции органа меняется общее количество сока и концентрация ферментов, появляются примеси. При хроническом панкреатите орган, даже искусственно стимулированный, не может обеспечить достаточный уровень ферментов в дуоденальном содержимом. Каждый показатель данного исследования имеет огромное значение.

Инструментальные методы исследования

Эти методы специалисты считают очень важными при выявлении заболеваний поджелудочной железы. Инструментальные исследования показывают следующие отклонения:

- Величину железы;

- Структуру органа;

- Отек;

- Кисты;

- Фиброз;

- Камни;

- Гнойные проявления;

- Сужение протоков и другое.

К таким исследованиям относятся следующие процедуры:

- Осмотр с помощью эндоскопа;

- Рентген брюшной полости, этот метод поможет определить наличие камней в протоках органа;

- Контрастная дуоденография;

- УЗИ, это самый популярный метод на сегодняшний день для изучения поджелудочной железы. Он помогает определить размеры, состояние протоков, есть ли излишнее количество жидкостей, кисты, наличие камней, опухоли или другие новообразования.

- Эндоультрасонографию. Этот метод помогает дополнить полученные результаты УЗИ.

- Компьютерная томография, этот вид диагностирования можно назвать более результативным и объемным по преподношению информации.

- МРТ, поможет установить проходимость протоков, и оценить, насколько ткани железы поражены.

- ЭРХПГ. Этот метод проводится с помощью эндоскопа и дает очень обширные данные по состоянию протоков.

- Биопсия, это возможность выявить очаги воспаления, новообразования, в том числе злокачественные, атрофию.

Но все же полноценный диагноз делается на основе изучения всех полученных анализов. Для этого также не маловажную роль играют следующие факторы:

- Насколько пациент откровенен;

- Квалификация специалиста;

- Наличие качественной и современной аппаратуры;

- Состояние лабораторий.

Какие специалисты помогут выявить заболевания поджелудочной железы

Терапевт, к этому доктору обращаются, чаще всего для того, чтобы он смог адекватно оценить состояние пациента и направить его на правильные анализы и к правильным специалистом узкого профилю. Гастроэнтеролог сможет поставить правильный диагноз и назначить после этого правильное, эффективное лечение. Врач эндоскопист поможет провести профессионально исследования с помощью эндоскопа и сможет очень четко оценить картину заболевания. Рентгенолог, сделает рентген, УЗИ и сделает полноценное описание снимка, что очень не маловажно для полноценного диагностирования.

Примерный список лечения

- Назначается лечение с помощью медикаментов;

- Обязательно рекомендуется диета, без нее чаще всего лечение не дает полноценный результат;

- Физиотерапевтические процедуры;

- В некоторых случаях рекомендуют оперативное вмешательство.

Очень важно понимать, что во время правильно поставленный диагноз и назначенное лечение, которое не будет больным игнорироваться, может спасти жизнь. Так как в некоторых стадиях заболевания прогноз не всегда положительный.

Лабораторные нагрузочные тесты

Иногда, помимо анализов, которые сдаются натощак, нужно сдать еще и те, что делаются после того, как в организм вводят определенные вещества. Это называется нагрузочный тест. Они бывают разные.

Гликоамилаземическая проба. Сначала сдается анализ для определения исходной концентрации амилазы крови. Затем человеку выдается 50 грамм глюкозы, которую он должен принять внутрь. Спустя несколько часов анализ на амилазу делается повторно. Затем оба показателя сравниваются.

Прозеиновый тест. Сначала необходимо определить, какова изначальная концентрация диастазы в моче. Затем в организм вводится препарат под названием «Прозерин». И в течение двух часов каждые 30 минут измеряется уровень диастазы.

Йодолиполовый тест. После того как человек просыпается, он опорожняет мочевой пузырь, затем принимает препарат, который называется «Йодолипол». Уровень йодина начинают определять в моче спустя час, каждые полчаса. Подобная диагностика болезней поджелудочной железы основывается на активности фермента липазы, который этот орган вырабатывает.

Диагностика болезней поджелудочной железы основывается на активности фермента липазы, который выделяется в мочевом пузыре.

Тест на толерантность к глюкозе необходим, чтобы диагностировать поражения эндокринного аппарата поджелудочной железы. Уровень глюкозы сначала определяется натощак, затем через один час, а потом спустя два часа после того, как пациент принял раствор глюкозы. Этот анализ может назначить только врач-эндокринолог. Именно он и будет трактовать результаты анализов, потому что существует опасность осложнений, которые связаны с повышением в крови уровня этого углевода.

УЗИ и МРТ. Такой метод, как УЗИ при диагностике является одним из важных. Все потому что у врача есть возможность увидеть структуру железы и рассмотреть возможное наличие кисты или онкологии. В норме этот орган пропускает ультразвук, как это делает печень и селезенка. Если нет никаких патологий и поджелудочная железа в порядке, то размер ее хвоста составляет около 35 мм, головка имеет размер 32 мм, а тело около 21 мм. Никаких изменений на ткани органа не должно быть, а контуры поджелудочной должны быть ровными и четкими.

Также применяют рентгенологический метод, если обнаруживается какая-либо патология поджелудочной железы.

Магниторезонансная томография, или МРТ, считается один из наиболее точных методов биопсия поджелудочной железы. Именно при помощи этого способа с большой точностью можно определить, увеличились или изменились ткани органа. При помощи послойных срезов можно более точно определить место расположения кисты или онкологического процесса.

Также применяют рентгенологический метод, если обнаруживается какая-либо патология поджелудочной железы. Однако только в том случае, если она является рентгеноконтрастной. Например, это камни или кисты.

Все перечисленные методы являются основными при диагностике поджелудочной железы.

Если вы стали замечать у себя симптомы сбоя работы поджелудочной железы, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Вам следует пройти обследование. Так вы поймете, все ли в порядке с этим органом или вам требуется лечение. Чем раньше будет поставлен точный диагноз, тем быстрее будет начато лечение. Как правило, начинается все с осмотра обычного терапевта. Однако если у вас сильная острая боль, то бригада скорой помощи должна доставить вас в стационар.

Именно там и будет проводиться диагностика. Также может потребоваться вмешательство хирурга. Если же вы хотите ради профилактики пройти обследование этого органа, не следует с этим затягивать. Отправляйтесь как можно скорее в лабораторию, где это можно сделать. Помните о том, что если вовремя не обнаружить проблему, все это приведет к появлению серьезных осложнений.

Инструментальные методы

Рентгенография органов брюшной полости

- Позволяет провести дифференциальный диагноз между острым панкреатитом и кишечной непроходимостью, а также перфорацией при язвенной болезни.

- В 30-40 % случаев выявляет кальциноз при хроническом панкреатите.

- Обнаруживает большие опухоли ПЖ (поздние стадии).

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

- Для острого панкреатита характерны отек, утолщение и снижение эхогенности поджелудочной железы. Эффективность обследования снижается при наличии в кишечнике воздуха. Данные УЗИ не позволяют определить степень тяжести панкреатита.

- При хроническом панкреатите в протоках и паренхиме ПЖ обнаруживают процессы кальцификации.

- Псевдокиста, содержащая жидкость, чаще всего является следствием острого или хронического панкреатита.

- УЗИ (и КТ) обнаруживают опухоли размерами от 2-3 см.

Компьютерная томография (КТ)

Позволяет установить величину и контуры ПЖ, опухоль или кисту, кальцификацию. КТ с контрастированием – самый точный метод визуализации поджелудочной железы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Существующих в настоящее время данных недостаточно для признания МРТ эффективным методом исследования поджелудочной железы.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

- Один из наиболее современных и эффективных методов диагностики.

- Позволяет выявлять опухоли ПЖ небольших размеров.

Биопсия

- Инвазивная диагностическая методика, осуществляемая под контролем УЗИ или КТ с дальнейшим цитологическим исследованием материала.

- С высокой точностью диагностирует карциному ПЖ.

В любом случае только врач знает, как проверить поджелудочную железу. К тому же большинство из описанных методов пройти самостоятельно, без направления доктора не получится.

Основные патологии

- травмы в результате механического воздействия;

- воспалительные процессы (острый панкреатит, острый холецистопанкреатит, хронический панкреатит);

- кистозные образования;

- свищи;

- доброкачественные и злокачественные опухоли.

Начинать лечение поджелудочной железы необходимо при первых признаках болезни. В этом случае терапия будет наиболее эффективна.

Методы диагностирования панкреатита

Всем известно, что лечить заболевания гораздо эффективнее на ранних стадиях, пока форма протекания не переросла в хроническую. Но для этого необходимо хотя бы раз в году проходить полное медицинское обследование, благодаря которому своевременно можно определить отклонения от нормы, развитие патологий и ухудшений.

Как проверить поджелудочную? Прежде всего нужно обратиться в врачу-терапевту. Именно он внимательно должен осмотреть больного, провести пальпацию живота, определить в каком месте локализовалась болезнь, и дать направления на анализы. Даже при пальпации доктор может дать определение этиологии болей в животе.

Если есть подозрения на то, что причиной болевых синдромов является панкреатит, то больного отправляют на осмотр к гастроэнтерологу, который и назначает все анализы, подтверждающие или опровергающие предварительный диагноз.

Общий анализ крови

Сдают кровь из пальца, после чего работники лабораторий проверяют количество лейкоцитов и СОЭ в крови. Общий анализ позволяет определить присутствуют ли в организме воспалительные процессы. Недостаток инсулина тоже свидетельствует о развитии отечности железы.

Биохимический анализ крови

На биохимический анализ берут венозную кровь. Ее проверяют на повышение ферментов. Этот способ особо эффективен при острой стадии панкреатита.

Анализы мочи

В случае обнаружения в мочи фермента амилазы, наличие болезни поджелудочной железы подтверждается практически в 100%. Эти анализы дают возможность определить на химическом уровне проблемы поджелудочной железы. Но, поскольку многие недуги имеют схожие показатели и симптомы, то анализы необходимо подтверждать и другими методами обследования.

Ультразвук

УЗИ является неотъемлемой частью диагностики. С помощью ультразвукового обследования устанавливают размер железистой ткани и ее протоков, ее расположение по отношению к другим органам, наличие жидкостных масс в брюшной полости или их отсутствие. УЗИ дает возможность визуально оценить состояние внутренних органов и исключить нагноение и перитониты.

Рентген

Очень часто к панкреатиту приводят камни в протоках железистой ткани. Рентгеновский снимок дает возможность визуально установить наличие камней, так называемых кальценатов.

Компьютерная томография

КТ дает возможность наглядно определить изменения в размерах железистой ткани, сужение или расширение протоков. Этот метод считается дорогим, но дает много информации, благодаря которой можно поставить более точный диагноз и назначить правильное лечение.

Эндоскопия

При помощи небольшого зонда с камерой доктора могут в режиме реального времени рассмотреть всю ситуацию изнутри. Эндоскоп вводят в двенадцатиперстную кишку, и внимательно обследуют фатеров сосок, через которых секреты поступают в пищеварительный тракт. Также во время эндоскопии вводят контраст для того, чтобы сделать более качественные рентгеновские снимки и КТ. Но сам контраст считается раздражителем и может спровоцировать рецидив панкреатита.

Лапароскопия

Лапароскопия считается больше оперативным вмешательством нежели, методом диагностирования, но она дает немаловажные факты о текущем состоянии болезни. Применяют лапароскопию чаще при острой форме патологии. Это малоинвазивный метод, который помогает устранить омертвевшие участки ткани железы

Полученные анализы также могут свидетельствовать о наличии новообразований и кист, что немаловажно узнать на ранних развитиях опухолей

КТ или МРТ поджелудочной железы: что лучше?

На сегодняшний день в Юсуповской больнице для диагностики патологий чаще всего применяются магнитно-резонансная и компьютерная томография поджелудочной железы. Данные исследования обеспечивают многократное увеличение полученного изображения, благодаря чему врач проводит оценку интересующего участка слоя, размеров и характеристик патологического образования.

Более информативное и детальное отображение снимка достигается посредством использования искусственного цветного контрастирования.

Как магнитно-резонансная, так и компьютерная томография щитовидной железы являются наиболее информативными и востребованными методами обследования, имеющими одни и те же показания. Однако КТ может применяться в ситуациях, когда те или причины затрудняют проведение МРТ. Чаще всего компьютерная томография щитовидной железы назначается пациентам с панкреатитами, подозрениями на наличие новообразований и частыми расстройствами пищеварения.

Рентгеновское излучение, используемое в компьютерной томографии, является причиной ограничения применения процедуры – интервалы между КТ должны быть довольно длительными, не менее полугода, несмотря на незначительную дозу облучения и отсутствие негативного воздействия на организм больного.

Информативность примерно одинакова у КТ или МРТ поджелудочной железы. Что лучше из этих методов – однозначно ответить нельзя. К преимуществам магнитно-резонансной томографии можно отнести возможность более точного определения локализации опухоли. Однако МРТ, ввиду более высокой стоимости, распространена немного меньше.

Как магнитно-резонансная, так и компьютерная томография поджелудочной железы обладают одинаковой возможностью обнаружения диффузных изменений органа и уточнения их локализации.

В отличие от ультразвуковой диагностики, и МРТ и КТ позволяют получить максимально качественную трехмерную картину с определением не только наличия изменений или новообразований, но и измерением их размера и уточнением характера.

Инструментальные методы диагностики

Подтверждение диагноза невозможно без инструментальных методов. На современном этапе развития медицины применяют рентгенологические, ультразвуковые и оптоволоконные методы диагностики.

Рентгенологические исследования

- Обзорная рентгенография брюшной полости. Применяется для дифференциальной диагностики синдрома абдоминальной боли. Косвенные признаки поражения поджелудочной – камни и уплотнения в желчном пузыре и желчных протоках.

- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Метод также эффективен при вторичном билиарнозависимом панкреатите вследствие застойных явлений в желчных протоках, при камнях в желчном пузыре, при рубцовых сужениях выводных протоков.

- Компьютерная томография. Помогает диагностировать осложнённый панкреатит (кисты, псевдокисты, кальцификаты, атрофичные и некротизированные участки органа). Широко применяется при объемных новообразованиях: доброкачественных опухолях железы, раке, раковых метастазах из соседних органов. При данных патологиях на снимках контуры железы неровные, размеры увеличены, в области одной или двух долей определяется объёмное новообразование.

Ультразвуковое исследование

УЗИ органов брюшной полости и, в частности, поджелудочной железы – золотой стандарт диагностики первичного и холангиогенного панкреатита, жирового и соединительнотканного перерождения паренхимы, рака поджелудочной железы. В заключении врач даёт точное описание структуры органа, выраженность диффузных изменений, их характер и распространённость.

- При камнях в желчном пузыре или в выводных протоках визуализируются плотные конкременты различного размера и плотности.

- При остром и хроническом панкреатите во всех отделах органа выявляются диффузные изменения паренхимы в сочетании с отёком капсулы и междольковых пространств.

- При раке размеры органа увеличены, эхогенность структур не однородная. В мониторе чётко просматривается граница между здоровой паренхимой и раковой тканью. По плотности новообразования можно судить о происхождении опухоли.

Эзофагогастродуоденоскопия

Ещё один метод диагностики патологии поджелудочной железы и билиарного тракта. Метод позволяет выявить рубцовое сужение или закупорку выводного протока камнями при билиарнозависимом панкреатите, а также визуализировать изменения в панкреатодуоденальной зоне, что свидетельствует о первичном панкреатите или раке органа.

Таким образом, диагностика патологии поджелудочной железы – это целый комплекс диагностических исследований, которые проводятся пациенту сразу при поступлении в клинику. Все анализы назначаются врачом-гастроэнтерологом или терапевтом после тщательного осмотра и опроса больного. Этот же врач назначает лечение.

Своевременно поставленный диагноз позволяет быстро определить направление в лечении (направить больного в хирургический или терапевтический стационар), назначить адекватную этиотропную и симптоматическую терапию,улучшает прогноз заболевания.

Как проводится магнитно-резонансная томография поджелудочной железы?

Длительность магнитно-резонансной томографии составляет, как правило, не более 30 минут. Перед процедурой пациенту не требуется выполнять какие-либо особенные мероприятия. За сутки до проведения МРТ рекомендуется придерживаться щадящей диеты, отказаться от употребления алкоголя, острой и жареной пищи.

При проведении МРТ с контрастом пациенту нужно предварительно сделать анализ на отсутствие аллергической реакции. После процедуры больному не требуется медицинская помощь и его отпускают домой.

Магнитно-резонансную томографию хвоста поджелудочной железы проводят при подозрении на наличие инсулиномы – злокачественной опухоли, серьезно нарушающей эндокринное состояние организма, что приводит к избыточному выделению инсулина. Иногда данный процесс может привести к развитию гипогликемической комы.

МРТ позволяет выявить все формы и разновидности рака поджелудочной железы. Данное исследование – наиболее точный метод, с помощью которого у врача появляется возможность определить характер опухоли и её точную локализацию на самом раннем этапе развития.

С помощью МРТ можно выявить цистаденокарциному и аденокарциному, направление развития этих злокачественных новообразований, благодаря чему специалист может разработать грамотную схему терапии.

Магнитно-резонансная томография позволяет также обнаружить метастазы, распространившиеся в поджелудочную железу из других органов.